Гордейчев В. Г. Опыт автобиографии

(Из книги: Гордейчев В. Г. Звенья лет. Стихи, поэма. Воронеж, 1981. С. 7–21).

(Из книги: Гордейчев В. Г. Звенья лет. Стихи, поэма. Воронеж, 1981. С. 7–21).Я родился 5 марта 1930 года в посёлке Касторное Курской области, в краю пашенном и пастбищном, живописность которого закреплена в самих названиях местных: Красная Долина (отцовская деревня), Раздолье (деревенька материнская), Благодать, Скакун – железнодорожный разъезд и конесовхоз неподалёку.

Сам районный посёлок Касторное («райцентр») расположен вблизи пересечения двух больших транспортных магистралей, где в единый железнодорожный узел «завязаны» три станции: Касторная-Восточная, Новая и Курская. Река с тюркским названием Алым, устной традицией переиначенная в Олымь, – река моего детства. Здесь я упивался мальчишескими восторгами, дыша ромашковым ветром речной излучины – «луки». Здесь же научился гордиться своим посёлком, причастным великим революционным событиям. С младых ногтей считал я родными и близкими имена и названия, которые для родителей и вовсе были частью их молодости: «Будённый», «будённовцы», «Первая Конная», «Гражданская война»...

Рос я в семье, не бедной детьми: было нас, как в сказке, три брата. Отец работал в районной потребкооперации, заведовал в посёлке магазином промтоваров. Мать занималась домашним хозяйством и нашим воспитанием. На мою долю младшего приходился, по-моему, самый щедрый его кусок.

Как повсюду на Руси, труды и дни посёлка не обходились без самодеятельной культуры: музыкальной, театрально-драматической, танцевальной. Впечатлительные мальчишечьи души зачарованно отзывались красочным представлениям на клубной сцене, кликам духового оркестра, новым песенным мелодиям. Именно в эту пору, как знаю я, родилось раннее увлечение, например, брата Александра, определившего себе впоследствии судьбу профессионального музыканта.

В свой срок братья брались за книги, заучивали по школьной программе стихи, прозаические отрывки, разыгрывали их «в лицах». Совсем еще зелёный, тянулся и як миру школьных интересов. Исключительно силой примера всей читающей семьи объяснимо то, что читать я научился «прежде времени» – в пять лет.

Так дальше и пошло: рядом с властью родителей – власть книги. Мать обыскалась сына: за водой нужно, за телёнком сходить, привести его домой из-под бугра. А ты сидишь в ботве огорода, подперев кулаком подбородок, наглухо отъединённый от всего сущего, читаешь о судьбе какого-нибудь капитана Гранта. С головой захлестнут событиями, следишь за приключениями храбрых, оглушённый и подавленный миром необычного, «инобытия». И мысли нет, что это чудо невероятного сделано из простых чёрных букв, отдельных слов на бумаге.

Вглядываясь в того мальчишку с увлекательным томом в руке, вижу парня, озадаченного тем, что письменное слово в книге, которую он читает (в других тоже), озвучивается как бы на ином языке, не похожем на тот будничный, на котором говорят все люди вокруг. И в школе – учителя, требующие забыть привычное просторечье, перед которым, даже принимая нормой диктуемую литературность, всё-таки чувствуешь виноватость: мать говорит не так, как герои в библиотечном томе. И океан народной речи в людском бытовании вокруг – ты это различаешь – живёт не так, как школьная пропись на ученической доске, – иначе.

Сотни бойцов-солдат, кому в годы Великой Отечественной войны местом постоя служит наш прифронтовой дом, добавляют вольного говора в мою подростковую купель. Вместе с протяжными песнями, весёлыми скоморошинами рассказы их, далекие от изящной словесности, заставляют напрягаться больше, чем иная приключенческая книжка. Напрягают не слова, подчас самые простецкие, но то, что угадывается захватывающим эмоциональным тоном правды, стоящей за словом. Таким манером, не утрачивая первой моей страсти, малолетний книголюб, вот уж истинно с довоенным стажем, втягивался я в сугубо реалистическое русло жизни.

Как почти совсем уже забытая страница-иллюстрация, возникает картина зимнего грозного пожара через три дома от нас. Сигнальная ракета – «свистушка», выпущенная кем-то из трофейной ракетницы, взлетела над улицей Фрунзе (Селянкой – в просторечье) и прянула в солому на крыше дома Дуни Луговой, одинокой вдовы-солдатки. Пламя разом охватило весь верх, от летящих искр загорелась солома на крыше дома Колпаковых. Хозяева двух других домов, стоявших между пожаром и нашей усадьбой, с мокрыми дерюжками, с вёдрами воды вылезли на свои соломенные кровли. Со дворов в огороды спешно выводили, у кого была, скотину, выносили, чтобы не дать огню, всякую житейскую рухлядь. Тихая паника пробушевала и в нашем доме. Волной ее вынесенный на задворки, кое-как одетый, плохо соображавший со сна, стоял я в снегу среди вещей нашего домашнего обихода, в общей суматохе ухвативший и вынесший наружу грузноватый снарядный ящичек с книгами, пережившими немецкую оккупацию вместе со мной: «Популярной астрономией» Фламмариона, «Серебряными коньками» Мери Мейп Додж, большим однотомником Пушкина. В ту пору большей ценности в доме для меня не было...

В пятнадцать лет, переживший подлинное потрясение Победой, вскоре встал я перед выбором жизненного пути, профессии. Семнадцатилетний парень, начинающий рисовальщик-портретист (акварель, цветные карандаши), махнул я из моего касторенского гнезда в Прибалтику, намереваясь поступить учиться в Рижское мореходное училище. Путешествие это (по тогдашнему для многих обыкновению – на крыше вагона) и обратный путь (в училище я поступил, но учёбу здесь, едва начав, бросил по причине ностальгии) позволили мне впервые увидеть Россию в громадно-пространственном протяжении, укрупнив тем самым и собственную душу. Именно в эту пору, по приезде из мореходки, открылись мне первые мои стихи.

Многие новейшие литературные анкеты, на мой взгляд, редко обращают писателям писать?» Если разом ответить на него нескольким литераторам, получилась бы, наверное, своеобразная и поучительная картина.

Один молодой колхозник с пятью классами образования, нуждаясь в литконсультации, написал мне в письме однажды: «У нас в газете говорят, чтобы я был селькором. Но я же – механизатор, работать мне приходится круглый год, времени у меня нет, я буквально краду его на свои стихи. А чтобы писать заметки, надо всюду быть гвоздём в хозяйстве. И вот я решил обратиться к вам, учините надо мной правосудие, скажите, можно мне публиковаться в печати или нет. Я никогда не думал, что буду писать стихи. А вот в нынешнем году была очень трудная уборка, шли беспрерывные дожди, из жалости к хлебу я стал писать...»

Стихи парня, приложенные к письму, оказались не ахти какими, но формула «писать из жалости к хлебу» поражала! Побудительный толчок именно такой или подобной нравственной мощи лишь и приемлем отправной точкой всякого творческого пути.

Когда теперь, человеком в зрелом возрасте, думаешь о том, что же влекло и подталкивало меня к тому августовскому дню, когда на тропинке, ведущей к реке, под ритмическое позвякивание ведёрной дужки, среди огородных грядок, распёртых и разорванных изнутри телесно-плотными корнеплодами, вдруг с удивлением и радостным испугом понял я, что некое стихотворение, как отзвук неведомо где сорвавшейся лавины цельно и внятно прозвучавшее во мне, создал я сам и никто более, – приходишь к вполне определённому ответу, как тот механизатор-хлебороб.

В семнадцать моих лет, когда Победе, было всего два года, к стихотворству привело меня чувство пронзительной красоты природы, жизни, мира, подлинная правда о нежной хрупкости которых, слишком наглядной ранимости, страдательности их, без меня, без моего сердечного свидетельства об этом, никому на свете, как мне остро думалось тогда, не могла быть известной.

Первый жар напряжённой юности, влюблённости, духовной жажды, тяги к прекрасному – это мои первые самостоятельные годы. В восемнадцать лет окончив среднюю школу и став студентом филфака в Воронеже (заочное отделение), три года проработал я учителем-словесником и завучем поочерёдно в трёх разных семилетних сельских школах. Бой молодого сердца хорошо выражался тогда проникновенным ладом стихов Есенина, живописностью поэм «Флаг над сельсоветом» А. Недогонова, «Колхоз «Большевик» Н. Грибачева. Но книга книг для меня в эту пору – «Слово о полку Игореве», – с торжественным звучанием старорусского её текста, благо матерью научен был читать и понимать по-старославянски тоже ещё подростком.

С головой погружаясь в постижение великого поэтического создания, находил я до оторопи близкие переклики смысла и тона иных мест «Слова о полку...» с тем, что ежедневно плескалось и звучало в живой речи местных жителей, приолымских курян-касторенцев, ореховцев, краснодолинцев. Дикие утки у нас запросто «ширялись крыльями», приводя сравнением слова литпамятника «яко сокол на ветрах ширяяся»; так же обыкновенно употреблялось в наших местах наречие «обапол» (рядом то есть), перекликаясь с эпическим «свивая славу оба полы своею времени».

Омывая слух такими совпадениями, я даже с уверенностью полагал, что в тексте древнего эпоса могли бы проясниться загадочные «Карна» и «Жля», случись учёным-исследователям услышать мою квартирную хозяйку, обыкновенно употреблявшую существительное «жаль» («Ах ты, жаль моя...»), отвлечённо определяя им предмет чувства жалости, «чуй» – способность обонять и осязать, «лека» – средство врачевания.

Но всего более знаменитая повесть об одной исторической битве захватывала воображение масштабом соответствия великой войне, только что отгремевшей и отблиставшей на наших полях, изрытых воронками, усеянных разбитыми танками, патронными ящиками, касками («злачеными шеломы по крови плаваша»). Совпадала и география, живо удержанная сознанием в современности и усиленная лучом проекции, идущий из прошлого («Игорь к Дону вой ведет», «ту Немцы и Венедицы, ту Греци и Морава», «горы Угорские», «копиа поют на Дунай», «комони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новеграде, стоят стязи в Путивле»), – как в недавних военных сводках от Советского информбюро. Совпадали и координаты нравственные, лирически удесятеряя горделивое патриотическое чувство. Это ведь едва ли не о брате моём Николае, офицере-победителе, о его сверстниках, вернувшихся с победой из Берлина, сказывалось в «Слове...» «Яр тур Всеволоде! Стоишь на борони, прыщешь на вой стрелами, гремлешь о шеломы мечи харалужными. Камо Тур поскочаше, своим золотым шеломом посвечивая, тамо лежат головы поганых...». Или: «А мои ти куряне сведомы кмети, под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы, яруги знаемы, луки у них напряжены, тулы отворены, сами скачут, аки серые волки в пиле, ищучи себе чести, а князю – славы...».

Так замешивалось во мне изначальное чувство поэтического и национального на всю предстоящую жизнь. Именно с этой поры полюбил я вглядываться в людей, меня окружающих, столь для меня отныне интересных, что сокровенные высверки жизни их становились самыми яркими во мне озарениями. Первые самостоятельные строфы эту коренную перемену во мне творческим образом и обозначили.

Если призвание к художеству дается неким зерном еще во младенчестве, то памятными признаками проклевывалось оно во мне издавна. Узнав, например, что нелюдимый сосед-крестьянин Трифонович оттого боязливо уважаем старухами, что не чурается знахарства, то есть слово знает, надолго задумывался я мальцом: что же оно есть такое – слово? А потом – оккупация, немцы. Думаешь, почему это слова, значащие одно и то же, безнадежно чужды любой, какой бы то ни было системы сходства в разных языках?

Немецкое «брот» и русское «хлеб», например? Потом застигает тебя на пути от кирпичной, «красной» школы сочетание зримо соединенных звуков: «твёрдая плитка шоколада». Даже застываешь, обалдев, – так представляется явственно эта плитка, как наваждение. Потом на речке, на луке, – пискнет птичка-овсянка, и сама собой приходит словесная формула «стеклянная капелька звука». Тоже останавливаешься и оглядываешься, словно на ухо кто шепнул. Так обнаруживался во мне работник слова, надо полагать, органического...

Наезжая из сельской глубинки в Воронеж на период сессии для заочников, а потом на один завершавший моё обучение год став студентом и очного отделения в Учительском институте, был я свидетелем многих городских писательских и читательских дискуссий, диспутов-разборов. Набравшись смелости, дерзнул я предложить в некий срок областной комсомольской газете мои стихи. Одно стихотворение о сельских послевоенных переменах к лучшему – «Отпускник» – появилось в «Молодом коммунаре» в декабре 1950 года. Это была первая моя стихотворная публикация, первая ласточка в печати.

Учительский институт я окончил успешно. В селе Завальное под городом Усманью, где учительствовал последний год, в части своей стихотворной работы я начинал знать уже достаточно полное совпадение слова с тем, что волновало душу. Собственно, это и было моим активом ко времени поступления в Литературный институт (1952 год), куда был принят, успешно пройдя творческий конкурс, без вступительных экзаменов.

О литинститутской моей пятилетке читатель может прочитать страницы воспоминаний «В годы ученичества». Частью напечатанные в журнале «Москва», № 6, 1979 год, они дают представление о том, что значил для меня этот период с активной вовлеченностью в комсомольскую работу, с XX съездом КПСС, пришедшимся на это время.

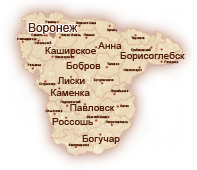

С 1957 года, выпускником литинститута приехав в Воронеж, я живу и работаю здесь постоянно.

В первый же год моей новой жизни в Воронеже вышла первая моя поэтическая «Никитины каменья». За ней – в Воронеже и Москве – последовали другие: за двадцать (округленно) лет – почти тридцать изданий. Большинству этих книг везло, у них, что называется, была всесоюзная пресса, их знал широкий читатель. Особая моя радость – что успела узнать и благословить их моя мать, столь усердно подвигавшая меня на все внежитейские дерзания. Отец, изнемогший от непосильных стараний поддерживать учебу сразу трех сыновей-студентов и умерший перед тем, успел осветлиться лишь надеждой на наши лучшие времена.

На этом, вообще говоря, можно и перестать прочерчивать далее канву автобиографического рассказа. Намеченная пунктирно, она, понятное дело, не дает обратиться ко многим самоценным подробностям, но основные «автобиовехи» приводит здесь точно.

При защите диплома, оканчивая Литинститут, я говорил о некой на всю жизнь облюбованной теме, которой хотел бы посвятить свои труды и дни. Имелось в виду моё намерение жить и работать вблизи дорогих моих земляков, подпитываясь знанием их жизни, что вполне для меня равнялось знанию жизни общенародной, а в иных типических моментах – общечеловеческой. Из такого животворного источника я и пытался черпать все эти годы. Не могу сказать, что всё получаемое при этом осваивал я наилучшим образом, но кое-какие черты работы определились у меня благодаря именно необрываемой связи с моей родимой стороной.

Мать точно сказала когда-то: «Что дало гнездо, то нести в полете». В обращениях моих к темам широким и разным закономерно прибегал я, утверждая иную высоковатую идею, к индивидуальным штрихам, выверял истинность утверждаемого материалом из собственной судьбы, из обретений собственного душевного опыта. Наверное, не прошёл я в этом случае мимо замеченной еще в мальчишестве редкостной земляческой и солдатской нелюбви к отвлеченной лозунговой риторике, не обеспеченной конкретным и (одолжим словцо у критиков) личностным наполнением. Ведь перед тем, что сызмала привык уважать как должную меру вещей, всегда чувствуешь себя нравственно подотчетным.

Все выстраданное, вызнанное в годы военного детства и трудовой юности, став моим сугубо личным достоянием, стало и убеждённым осознанием моего права вносить своё суждение в любой общезначимый разговор с уверенностью, что буду услышан. Иначе говоря, рассмотренные выше обстоятельства, в которых обреталась моя жизнь, сложили определённый характер. Лирически сказавшись в моих «заявочных» стихах («Наше время», «Кукушкины слезы», «Жалость», «Своими словами»), не мог он не проявляться и далее – в поэтических излияниях души.

Мой выбор героя определён тем же «гнездом», где наставником уже моего мальчишества был безногий сосед-будёновец (о нём – стихотворение «Один из Первой Конной»), а также другие примечательные люди. Видимая обыкновенность моих земляков, стеснительность их перед речениями «высокого штиля», тем резче оттеняли высокую патетику и героику, когда они – очень нередко – проявлялись в бытовой обстановке. Проявления потрясающего достоинства в людях в немыслимо жестоких испытаниях в годы фронта и после него на всю жизнь остались во мне полным и неистощимым обеспечени¬ем любви к дорогой моей и ни с чем не сравнимой русской земле. Оттого изначально в моих героях привлекали меня черты родовые и непреходящие. Добрый совестливый человек из глубинки, трудяга и скромняга, не чуждый народной мудрости и артистизма, носитель бессмертного эпического начала мужества и нежности, что лишь и позволяет выстаивать людям в ситуациях предельного напряжения, – таким видится мне образ героя, земного, но не приземлённого, для достоверного показа которого совершенно, по-моему, необходимы тона возвышенного, романтического, легендарно-былинного слога.

Но показ только лишь извечного богатырства, щедро открывавшегося во многих людях на моём веку, был бы внеисторичен без уточнения, следующего далее. Один из моих старших сотоварищей, чья юность пришлась на первую советскую пятилетку, сказал однажды, что как поэт он родился из чувства социальной новизны. Следует сказать, что, открывая в моих героях былинную богатырственность, видел в них и я дерзкий дух революционного первородства, который успел войти в сущность едва ли не каждого советского человека – старого и малого – необратимо. Да и все масштабные движения жизни и в последующее время воспринимал я по линии связи их с октябрьским первотолчком. Эпос освоения целины, освоения космоса окончательно сформировал во мне то горделиво-духоподъёмное знание, что сбылось моё и наше поколение, как явление исключительное, но вместе с тем и закономерное – по той самой линии связи: «Блажен, кто посетил сей мир...». Отсюда, как мне видится, даже когда пишу стихи, решая лишь живописные задачи, или заношу на бумагу вполне дневниковые заметы, испытываю я ощущение не одному только мне принадлежащего счастья жить в ту пору, когда жизнь радует особенно остро.

Если говорить о моих заботах по части поиска индивидуальных средств и форм художественной выразительности, то я рад, что и в этом плане не отчуждён от обретений родимого речевого пласта. Хорошо вызнав возможности поэзии, приверженной слогу и стилю старинного книжного корня, я держусь того убеждения, что сближение канонического литературного стиха со складом и ладом народной разговорной речи, пронизанной выразительнейшими фольклорными токами, есть животворная тенденция времени. Ведь широта и многообразие форм русской речи, разговорных её интонаций, метафоризма таковы, что из источника этого черпать и черпать – во все времена. Главное достижение этих усилий, начатых не сегодня и не вчера, – великолепный демократизм, обретаемый поэтическим словом, живыми его элементами крупных наших мастеров и наставников.

Вот так, примерно, соединил бы я жизнь и поэзию в тех творческих задачах, которые до сих пор себе ставил. Испытывая непрекращающиеся сомнения насчет обретённого на этом пути, я полагаю, тем не менее, что некие счастливые поэтические находки, пришедшиеся на мою долю, определены потенциальными возможностями именно родимого участка жизни, который я любовно осваиваю столько уж лет, и ничем больше.