Высказывания известных деятелей о А. В. Кольцове / В. Кораблинов "Жизнь Кольцова"

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне – дна.

М. Ломоносов

Как-то раз Станкевич назвал книги своими лучшими друзьями. Кольцову глубоко в сердце запали эти слова. Он с детства был дружен с книгами. Увлекательные романы уводили его в иной, незнакомый ему, великолепный мир. Он восторгался стихами Ломоносова, Жуковского и особенно Пушкина, на них он учился писать свои песни.

Другие книги – учебники – были не так интересны, даже иногда непонятны, как, например, грамматика, в которой Кольцов плохо разбирался.

Однако и с этими книгами он был по-настоящему дружен и знал историю или географию не хуже любого гимназиста.

И все-таки тот язык, каким разговаривали у Станкевича, и те мысли, которые высказывались этим языком, были почти непонятны Кольцову.

Существовала на свете философия. Само слово дразнило и притягивало Кольцова. Сколько раз, ночуя в степи и глядя на бездонный мир звездного неба, Кольцов задумывался об этом огромном мире, о его движении, о его зарождении, жизни и смерти, или бессмертии – он точно не знал. В этом огромном мире, в ряде бесконечных маленьких миров, был и тот, в котором жил, дышал, сочинял стихи и пел или горевал он сам, Кольцов. Чтобы познать многообразный, великолепный мир с его звездами, солнцем, луной, кометами и воробьиными ночами, была книга – астрономия. Он купил ее и, читая, очень увлекся. Особенно ему понравилась черная, с белыми точками карта звездного неба.

Но тот маленький мир, в котором жил Кольцов, был так же разнообразен, как и большой. В нем были океаны, бури, горы, землетрясения, гроза и радуга, леса, цветы, звери, птицы и, наконец, люди – добрые и хорошие, красивые и безобразные, с их любовью, ненавистью, радостью, тоской и, главное, с постоянным желанием: как бы ни было тяжко – жить.

Как же охватить весь этот мир миров, чтобы все раздробленные и не всегда понятные явления соединить в одну мысль, в одно понятие?

– Все поставить на свое место! – сказал он однажды Сребрянскому.

– Экий прыткий! – засмеялся Сребрянский. – На этом, брат, сколько народу головы посломали!

Он принес Кольцову «Историю философии». Тот прочитал книгу и ничего не понял. Он привык землю считать землей, которую можно было пахать, ходить по ней или, наконец, вообразить ее шаром. Оказывалось, земля – тело, и понятие это было так отвлеченно и неосязаемо, что по этакой земле не то что гурт быков прогнать, а и сам пройти побоялся бы.

Понятие добра и зла, жизни и смерти, любви, божества – все было в тумане, обо всем говорилось такими словами, что понятия скользили, как рыбки-вьюны, и, не даваясь, выскакивали из рук.

Вон у Саши Кареева все было ясно и не подлежало сомнению. Крепостное рабство – дурно и подло. По-кареевски – рабство надобно было уничтожить, и не только рабство, но и тех, кто его защищал. Это Кольцов понимал, это было тесно связано с жизнью, с людьми, с его личным горем.

Русская земля лежала необозримыми полями, да вся была господская, а мужику некуда было телка выгнать.

По-кареевски – надо было отнять у господ землю и отдать ее мужикам и уничтожить не только господское право на землю, но и самих господ.

Кольцов понимал и это. И это было связано с жизнью и людьми, среди которых он жил, которых любил и желал, чтобы им было хорошо.

Кольцов помнил, как однажды он по отцовскому делу приехал к барину Малютину. Барин был на псарне, и Кольцову сказали, чтобы он шел туда. Своры борзых, гончих, легавых собак толпились вокруг длинного корыта, куда егерь из деревянной бадейки наливал густую теплую овсянку. Барин в дворянском картузе и голубой венгерке со шнурами ходил взад и вперед возле корыта и пощелкивал на нетерпеливых собак арапником. Господский управитель что-то докладывал барину. Поодаль на коленях стоял мужик без шапки в разодранной, грязной рубахе. Мужик этот срубил в господской роще дубок, и лесник его поймал. Кольцова поразило не то, что мужик срубил дерево и что его за это будут жестоко наказывать. Поразило другое: завистливый взгляд стоящего на коленях мужика. После неурожайного лета была голодная зима. Хлеб поели к рождеству. Потом стали есть лебеду и желуди, и от такой еды болело брюхо и была слабость в ногах. А тут бадейками выливали теплую и сытную овсянку в корыто для собак! Мужику было все равно, как его накажут, ему хотелось есть, и он рад был бы вместе с собаками, ежели бы ему позволили, кинуться к корыту.

Тут, на псарне у барина Малютина, понятия о добре и зле становились вещественными и наглядными.

Станкевич говорил, что природа есть Разумение, что все вокруг нас – жизнь, что жизнь действует разумно.

Это можно было понять и даже признать, пока это было словами. Но видеть, как псы вволю лакают овсянку, тогда как мужики едят лебеду и пухнут с голоду, и согласиться с разумностью этого было невозможно.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Где время то, когда по вечерам

В веселый круг нас музы собирали

В. Жуковский

Дрожки остановились возле одного из величественных подъездов Зимнего дворца. Огромный, похожий на генерала лакей («Этакому встреться в Воронеже, еще и накланяешься!» – подумал Кольцов) пошел доложить о приезде господ Краевского и Кольцова.

Навстречу им по великолепной широкой лестнице с коврами и статуями в нишах спускался Жуковский. Он был в скромном, сером с бархатными отворотами сюртуке, серых панталонах, и весь он с его незначительным, слегка курносым лицом, бледной плешью, в зализанных височках, с тихим, ласковым голосом – весь он казался бы скромным и серым, как мышка, если бы не андреевская звезда, даже только половина ее, видневшаяся из-под бархатного отворота. Она ослепительно сверкала, переливаясь при свете канделябров игрой бриллиантов, она излучала свой свет, она была то могущество и та власть, которая заставляла людей преклоняться не только перед поэтическим гением Жуковского.

Краевский представил Кольцова. Жуковский ласково пожал его руку своей большой, белой и очень сухой рукой, слегка привлек Кольцова к себе и, улыбаясь, заглянул ему в глаза.

Волшебник! – сказал он. – Что наделал своими песнями! Вот и Александр Сергеевич от них без ума... И нынче еще хотел быть у меня, чтоб встретиться с вами, да занемог, прислал записку: просит вас, когда вам будет угодно, запросто пожаловать к нему...

– Александр Сергеич?.. Меня?.. Пожаловать?.. – хрипло переспросил Кольцов. – Ваше превосходительство, эта честь...

– Полноте! – перебил Жуковский. – Полноте, мой друг, какое превосходительство, что за чины между певцами?

Они прошли ряд больших зал, стены которых отражались в зеркальном паркете. Ярко освещенные залы были так пустынны, а диваны, кресла и статуи так правильно и аккуратно расставлены, что, казалось, здесь жили не люди, а бесплотные, молчаливые, бесшумно скользящие по паркету тени.

В огромном, уставленном книжными шкафами кабинете Жуковского собралось несколько человек его друзей. Двое из них – сухонький чистенький Плетнев и большой, нескладный, в очках на крошечном носике, с толстым лицом, выражавшим одновременно надменность и добродушие, князь Вяземский – сидели на красном сафьяновом диване. Высокий, с красивым и грустным лицом князь Одоевский рылся на книжной полке. Посредине комнаты стоял небольшой мольберт, из-за которого виднелись одни, в узеньких клетчатых панталонах, ноги художника. Пожилой, с седыми височками человек что-то говорил и на что-то указывал художнику. Его круглое розовое лицо со сверкающими очками сияло добродушием и веселостью. Это был художник Венецианов.

– Добрейший Андрей Александрович, – вводя Кольцова в кабинет, сказал Жуковский, – нам нынче сувениром привез воронежского певца. Вот он, Кольцов Алексей Васильевич, прошу любить и жаловать! Князь Петр Андреевич! Князь Владимир Федорович, господин Плетнев, художник Венецианов Алексей Гаврилыч...

Одоевский рассыпал книги, подошел к Кольцову и пожал ему руку. Вяземский привстал с дивана и поклонился. Старик Венецианов сдвинул на лоб очки и весело воскликнул:

– Ну, Алексей Васильевич, утешил старика!.. Чистая жемчужина твои песни! Да позволь, позволь, я с тобой попросту, по-стариковски! – Венецианов обнял и расцеловал Кольцова, достал платок, вытер очки и снова нырнул за мольберт.

– Аполлон! – закричал он оттуда. – Ведь угол-то задний у тебя опять жестко, без воздуха... Дай-кось я сам!

Уступив место учителю, художник встал. Это был еще очень молодой человек с открытым и смуглым лицом, на котором веселыми искорками сверкали маленькие черные глазки. Он поклонился Кольцову и стал за спиной Венецианова.

– Мы все, – с любезнейшей улыбкой сказал Жуковский, усаживая Кольцова на диван, – мы все, и слуга ваш покорный, наслаждались прелестными песнями вашими...

Кольцов был смущен. Да и как было не смутиться при виде всех этих сиятельств, звезд, зеркального паркета и, главное, стольких незнакомых и очень важных господ, имена которых были прославлены и о знакомстве с которыми он не мог и мечтать.

Больше всего его озадачила сдержанность и сухость, с какой поклонился князь Вяземский. «Да оно иначе и не может быть! – подумал Кольцов. – Им любопытно, что я мужик, шибай, а вот сочиняю песни. Да ведь что ж, я не навязывался, меня позвали...»

Он исподлобья поглядел на Краевского. Тот молча, с безразличным видом сидел в кресле напротив и раскуривал сигару.

– Что привело вас, любезнейший Алексей Васильевич, – с добродушной улыбкой спросил Одоевский, – в северную столицу нашу?

Кольцов кашлянул в руку.

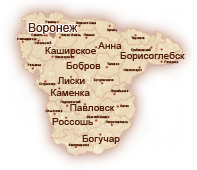

– Дела тяжебные заели, ваше сиятельство, – сипловатым голосом сказал он. – Что и в Воронеже можно б прикончить – ан нет! Палата в Питер переслала...

– Как трудно певцу жить в мире грязных и пошлых дел, – вздохнув, сказал Жуковский. – Вместо вдохновенной беседы с музами тратить время на крючкотворство...

Да ведь что ж сделаешь-то? – развел руками Кольцов. – Из-за куска хлеба бьемся с родителем... Бедному человеку за кусок-то зубами землю грызть приходится!

– А где ваше дело? – спросил Вяземский.

– В седьмом департаменте-с! – сказал Кольцов. – И хоть слухом пользовался, что директор тамошний господин Озеров душа-человек, а поди-кась пробейся к нему сквозь чиновников, – куда там! Стена и стена!

– Позвольте, это какой Озеров? – наморщив лоб, спросил Вяземский. – Не Петр ли Иванович?

– Так точно-с!

– Ну, добрейший Алексей Васильевич, – Вяземский коснулся руки Кольцова, – в таком случае мы, кажется, в силах пособить вам. Я напишу письмецо Петру Ивановичу, он не откажет.

– Покорнейше благодарю, ваше сиятельство, – вставая с дивана, поклонился Кольцов. – Совестно мне докучать вам своими делами, но уж ежели так, то напишите письмецо прямо к нашему воронежскому вице-губернатору господину Шашковскому, – все в его руках дело...

– Извольте! – сказал Вяземский. – Очень понимаю и рад услужить.

– Нет, господа, я прямо и не знаю, как мне вас благодарить! Да и чем бы я мог... – начал Кольцов.

– Полно, полно, Алексей Васильевич! – улыбнулся Жуковский. – Прочтите-ка лучше нам новые стихи. Холодно и пасмурно в северной столице, а песни ваши, как полуденный ветер!

Степь, волнующаяся, как многоцветный океан... Она то блеснет ковыльным серебром, то вдруг запестрит ромашкой, и в россыпи этих белых звездочек перельется в буйную траву, разбежится под гору. С огромной высоты виднеется она – беспредельная, с голубой причудливой лентой реки...

Голос Кольцова звучал покоряюще:

Весною степь зеленая

Цветами вся разубрана,

Вся птичками летучими –

Певучими полным-полна;

Поют они и день и ночь.

То песенки чудесные!

Их слушает красавица

И смысла в них не ведает,

В душе своей не чувствует,

Что песни те – волшебные:

В них сила есть любовная...

Кольцов пел, полузакрыв глаза. Жуковский сидел, откинувшись на спинку дивана. Его лицо выражало бесконечное наслаждение, губы слегка шевелились.

Любовь – огонь; с огня пожар...

Не слушай их, красавица!

Пока твой сон – сон девичий,

Спокоен, тих до утра дня;

Как раз беду наслушаешь:

В цвету краса загубится,

Лицо твое румяное

Скорей платка износится...

И вот могучие волны степи разбежались и ударились о ветхий плетень хуторка. Опершись на изгородь, стоит черноглазая тоненькая девушка в венке из ромашек. Большими печальными глазами она смотрит вдаль.

Стоит она, задумалась, Дыханьем чар овеяна; Запала в грудь любовь-тоска, Нейдет с души тяжелый вздох: Грудь белая волнуется. Что реченька глубокая – Песку со дна не выкинет; В лице огонь, в глазах туман... Смеркает степь; горит заря...

Кольцов замолчал. С бессильно опущенными руками он стоял посреди огромного дворцового кабинета, боясь поднять глаза и дивясь своей смелости. Вяземский снял очки, протер их, снова надел и вздохнул.

– А вы заметили, господа, – восторженно воскликнул Одоевский, – ветер по кабинету прошел.

Стоит она, задумалась,

Дыханьем чар овеяна... –

прошептал Жуковский, покачал головой и вдруг, точно очнувшись от забытья, сказал:

– Я докладывал о вас государю, и Николай Павлович соизволил выразить желание вас принять. Завтра, в десятом часу утра, приезжайте ко мне!

По красному, прижатому медными прутьями, стекавшему, как диковинный водопад, ковру Кольцов и Жуковский поднимались по дворцовой лестнице.

Шпалеры камер-лакеев почтительно кланялись Жуковскому. Он был в мундире, шитом золотом, с лентой и звездами, в белых замшевых штанах. В согнутой левой руке он держал шляпу с ослепительным белым плюмажем.

Кольцов шел рядом с Жуковским. Его кафтан, густо напомаженные волосы и пестрый шейный платок с чудовищной булавкой вызывали удивленные взгляды придворной челяди.

На площадке широкой лестницы Жуковский взял под руку Кольцова.

– Будьте почтительны, – тихо сказал он, – но без подобострастия. Свидание ваше с государем значительно: он видит в вас представителя народа.

– Должен ли я что-нибудь сказать? – спросил Кольцов.

– Если государь задаст вам вопрос, – ответил Жуковский.

Они вошли в зал. Со своими огромными колоннами он казался бесконечно высоким. Хоры терялись в косых лучах солнечного света из верхних окон.

Вдоль колонн, отражаясь в зеркале паркета, протянулась вереница фрейлин и придворных дам. Одна из них – носатая старуха с огромным черепаховым лорнетом в костлявой руке – особенно поразила Кольцова своим обнаженным безобразием.

Важные господа со звездами и в лентах стояли напротив дам. Здесь было столько золота, все так играло блеском драгоценных камней, что хотелось зажмурить глаза.

Жуковский несколько раз останавливался и разговаривал о чем-то с некоторыми из этих блестящих господ. В зале стоял ровный гул приглушенных почти до шопота голосов: с минуты на минуту ждали выхода государя. Наконец гул разом оборвался – в зал вошел Николай. Выпячивая ватную грудь и высоко поднимая крутой, начисто выбритый и вымытый подбородок, он медленно пошел вдоль верениц придворных. Его холодные, выпуклые, точно стеклянные, глаза безразлично глядели прямо и немного вверх, нисколько не оживляя, а, наоборот, еще больше увеличивая мертвенность гладкого фарфорового лица.

– Ваше величество, – глубоко кланяясь и делая шаг вперед, сказал Жуковский. – Вы соизволили выразить желание видеть Кольцова.

Жуковский сделал жест рукой в сторону Кольцова и снова поклонился и попятился назад.

– А! – бесцеремонно беря Кольцова за подбородок, равнодушно воскликнул государь. – Просвещенный без наук природой!

– Какое счастье, – склонился один из свитских господ, – владеть народом, весело слагающим песни!

– А! – вытаращил бесцветные глаза Николай. – Пиши, Кольцов! Солдатскую песню напиши! – неожиданно заключил он, отвернулся и пошел дальше.

– Певец? Какой певец? – сердито спрашивала глухая старуха с лорнетом. – Да где же он поет-то? – допытывалась она, разглядывая в лорнет Кольцова. – Нынче и хористов уже стали государю представлять, – громко сказала старуха и, отведя лорнет от Кольцова и презрительно поджав злые губы, заключила: – Невидный какой!