По мостам и проспектам (из автобиографии) (Эйхенбаум Борис Михайлович)

Из книги: «Мой временник; Маршрут в бессмертие / Б. М. Эйхенбаум. Москва, 2001. С. 20–25, 26, 30.

Из книги: «Мой временник; Маршрут в бессмертие / Б. М. Эйхенбаум. Москва, 2001. С. 20–25, 26, 30. Об уездном городе Красном (Смоленской губернии) пишут все историки 1812 года.

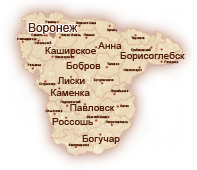

Что же касается губернского города Воронежа, то он знаменит тем, что в 1812 г., за несколько дней до Бородинского сражения, там покупал лошадей, танцевал в доме губернатора и ухаживал за чужими жёнами гусарский офицер Николай Ростов.

В Красном я родился, но знаю о нём только то, что, изучая «Войну и мир», читал в книгах. На семейной фотографии, снятой в Красном, я сижу на руках у бонны-немки, с которой гулял к какому-то памятнику. Помню анекдот, которого нет в исторических сочинениях. Когда мать ждала приезда бонны, ей сказали, что привезли «немку» на трёх возах. Она ужаснулась. Оказалось, что «немкой» в Красном называют какие-то овощи – кажется репу.

В городе Воронеже я, как и Николай Ростов, танцевал и ухаживал; но лошадей не покупал, танцевал не в доме губернатора, ухаживал не за чужими жёнами и носил не гусарский, а гимназический мундир – синий, с светлыми пуговицами и с серебряным галуном на воротнике. Наши враги и соперники, превосходившие нас в математике, но уступавшие нам в познании древних языков – «реалисты» – носили чёрные мундиры с золотым галуном и с такими же пуговицами. Кроме этих двух пород были кадеты, в ненависти к которым мы объединялись с реалистами, но превосходство которых должны были признавать. Итак, молодёжь г. Воронежа делилась на три партии: кадеты, реалисты и гимназисты (идеалисты?). Взрослое население официально не делилось тогда ни на какие партии.

Толстому Воронеж понадобился для того, чтобы подготовить женитьбу Николая Ростова на княжне Марье. Он и не описывает, а только говорит: «Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа».

Мне Воронеж понадобился не для фабулы, а для детства. Если он теперь кажется мне фабулярным, то только потому, что всякое прошлое само по себе сюжетно. Пыль времени делает музейными самые обыкновенные вещи.

Я очутился в Воронеже через 75 лет после Николая Ростова и не гусарским офицером, а двухлетним мальчиком. Целых 17 лет Воронеж жил и рос вместе со мной. Я ни разу не побывал в доме губернатора, но проходил мимо него два раза в день – в гимназию и обратно. Сначала Воронеж был для меня совсем маленьким, домашним, хотя и это пространство казалось обширным. Постепенно пространство раздвигалось. Оказалась булочная Глазкова, от которой не очень трудно было дойти до дома. Потом обнаружились разные улицы. Оказалось, что Воронеж не заполняет всего мира, а стоит на горе, по верху которой тянется Большая Дворянская улица. По ней ходит конка с одной лошадью, ездят извозчики, стоит высокая пожарная каланча.

Эта улица – как спина зверя. Вниз, с одного бока, идут крутые спуски, а внизу река. В марте по этим спускам, как оголтелая, несётся вода и наполняет весь город журчащим шумом.

Лошади, которыми интересовался Николай Ростов, мне были безразличны: они бегают запряжёнными, как и во всех других городах. Лошадь вне экипажа – редкое явление в городе. Городскому ребёнку, с точки зрения его игрушечного мира, такая лошадь, лошадь сама по себе, кажется «разломанной» – потому что среди его игрушек есть такие отломавшиеся от экипажа лошади. Николай Ростов закупал этих разломанных лошадей для армии, а мне они были не нужны.

Я помню не столько лошадей, сколько огромные мельницы, пугавшие меня шумом и паром.

В этом городе я очнулся от детства и начал жить жизнью провинциального гимназиста.

Воронеж – город хлебный, с мешками и купцами. Здесь крепко устоялись люди и фамилии. Самый богатый в городе человек – купец Самофалов: на Большой Дворянской стоят подряд его дома, в одном из которых – Центральная гостиница. Спустив очки на кончик носа, он выходит на улицу и посматривает, всеё ли в порядке в его городе.

Фамилии окрашивают язык города в особый местный цвет, создают нечто вроде диалекта. Язык города Воронежа звучит фамилиями, среди которых моя кажется странной: Тюрины, Халютины, Черемисиновы, Чертковы, Клочковы, Малинины, Чигаевы, Селивановы, Хрущевы, Федосеевские, Перелешины. Есть, правда, аптека Вольпян, аптекарский магазин Мюфке, колбасная Гехта, но это не столько фамилии, сколько названия – как кондитерская «Жан».

У нас не только фамилия, но и жизнь странная: ни цветов на окнах, ни кошек, ни бутылей с наливками, ни вечернего сиденья у самовара, ни гостей, ни сплетен – ничего, что полагается в Воронеже и создает уют. В доме власть матери, постоянно занятой и нервной. Отец живет на линии, железнодорожным врачом. В комнатах слишком строго и чисто. Кабинет матери с медицинскими инструментами; гостиная, в которой сидят больные дамы. Никаких лишних вещей – нет даже на стенах олеографий с заходящим солнцем и лодкой. Во всём какой-то надрыв, какая-то неудача, обернувшаяся гордостью. Мать требует, чтобы мы оба с братом были первыми учениками.

По вечерам – тишина. Зайдёт иногда доктор Мартынов, спросит: «Что у вас было сегодня к обеду?.. А вчера что было?», и уйдёт домой.

Мы живём не по-воронежски, и фамилия у нас не воронежская, и детство моё не воронежское.

Я вижу во сне другие города. «Петербург» звучит для меня волшебно. В Воронеже жизнь моя не ладится.

Главный месяц в Воронеже – март. Зима исчезает сразу, чуть не в один день. Город шумит водой и мальчишками. Я завидую мальчишкам, воде и Воронежу – весёлому ребёнку, играющему солнцем и лужами.

У нас в квартире так же строго, чисто и надрывно. Я не выдерживаю. Начинаю красть яблоки, лгать. Появляются странности, от которых мать делается ещё строже и ещё надрывнее. Я отдыхаю в гимназии – шалю и нахожу друзей. 11 лет я уже влюблён. Первые ландыши я подношу Лидуше. Ложь, любовь, уроки, весна, домашние надрывы и сцены – всё это образует такой мучительный узел, что я не могу его распутать.

В один из мартовских дней, шумевших водой и мальчишками, я, выйдя из гимназии, не пошёл домой. Мне было 12 лет. На спине был ранец с книгами. Я стал бродить по улицам, сам не зная, чем это кончится. Домой я решил не возвращаться. Мне, вероятно, казалось, что если так бродить, то можно вдруг превратиться во что-нибудь другое и начать новую жизнь – стать водой, солнцем или вот таким мальчишкой, пускающим по луже кораблики.

Но ничего такого не случилось. День кончился – настала ночь. В городе стихло. Утихомирилась вода, мальчишки ушли по домам спать. Маленький гимназист, с книгами за спиной, ходил по городу, присаживаясь на скамейки. Ночь, дышавшую остатками зимы, он провёл на улице, прислушиваясь к городу и ожидая чего-то. Все Самофаловы, Клочковы, Тюрины и их дети спали...

Да, в нашей семье что-то не так, как у людей! Пустой Воронеж смотрел на меня лунным глазом и оглушал визгом кошек. Это уже не был весёлый ребёнок – он пугал меня и издевался, он гонял меня по улицам, завывал, взвизгивал и смеялся. Мы не понимали друг друга.

Что ж, утопиться?

Глубокой ночью я подошёл к дому, в котором некогда жил. Там, в чистой комнате, стоит кровать. Где же я буду спать?

Дом стоит на углу. Выступ подъезда образовал выемку с каменным забором – пустой треугольник. Если перелезть, там можно устроиться. Я перелезаю. Земля уже сухая. Лежит как-то попавший сюда лошадиный череп. Меня это не пугает – о смерти я уже не думаю. Длинный, плоский, с вытянутым хоботом череп – подходящая для меня вещь. Я кладу на него свой ранец, покрываюсь гимназической шинелью и засыпаю...

Спят птицы в острых елях, Спят дети в колыбелях

Я проснулся в своем треугольнике – так, как просыпаются настоящие воронежские мальчики на своих постелях. Так, да не так Что же я за мальчик? И что мне делать дальше?

Надо было решать проблему жизни и поведения.

Я перелез и опять пошел по улицам. Раннее утро. У меня кружится голова. Я – всё тот же гимназист с книгами в ранце. Город не обращает на меня никакого внимания. Если ночью он меня пугал, то теперь презирает.

Я у своего дома. Никуда не выйти из этого круга. У подъезда. Табличка: «Женщина-врач Н. Д. Эйхенбаум. Приём»... Только нажать кнопку...

Поворот ключа, двери распахиваются. Мать. Я стою неподвижно. Проблема решена.

Со мной не разговаривают. Я – выродок. Луна, кошки, череп. Ладно. Я не воронежский мальчик...

<...>

Пенсне я завёл в Петербурге. Оказалось, что моё воронежское зрение здесь недостаточно. Это меня смутило. Я, может быть, человек, не созданный для этих масштабов? ...

В Воронеже государства не было. Губернатор Слепцов иногда танцевал на балах в женской Мариинской гимназии, а полицмейстер Клокачев лихо проезжал по Большой Дворянской: рыжая пристяжная скакала, свернув голову набок, а полицмейстер, распустив светлые усы по воздуху, стоял в коляске, как будто позируя перед художником. Вот и всё. Совсем маленький Пётр, в треугольной шляпе, пеший, стоял в сквере, никому не приказывая, не мешая и даже не зная о своём столичном грозном двойнике...

<...>

Настоящей моей любовью был рояль, но у нас был задуман семейный дуэт с братом. Меня, как скрипача, к роялю не пускали, чтобы я грязными руками не марал клавиш. В доме была сверхъестественная, гордая чистота.

Оставался путь обмана и измены. Когда мать уходила и скрипка лежала в футляре, покрытая одеяльцем и крепко запертая крючками, я пробирался к роялю и при свете уличного фонаря ласкал белое тело его клавиш. Он отвечал мне из глубины полнозвучными аккордами. Этот голос волновал меня подлинной страстью. Я опускал голову на клавиши и плакал. Раздавался звонок – я захлопывал крышку (иногда забывал) и бросался в постель, притворяясь спящим...

<...>

Музыкой я залечивал воронежскую обиду. На петербургских мансардах, как в оранжерее, искусственно дозревало, превращаясь в юность, моё воронежское детство. Теперь нужно сделать усилие и шагнуть в жизнь...