Маяковский в Воронеже (Кораблинов Владимир Александрович)

Кораблинов В. А. Житие преосвященного Смарагда.

Воронеж, 1961. С. 222–238.

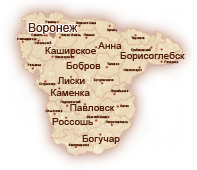

Осенью тысяча девятьсот двадцать шестого года в Воронеж приехал Маяковский. Но прежде чем говорить о том, как я слушал его выступление в зале драматического театра и как потом провёл с ним весь вечер, мне хочется рассказать о Воронеже тех лет.

Я представляю, как с лёгким чемоданчиком в руке Маяковский вышел из вокзала – огромный, в своей знаменитой серой куртке с шалевым меховым воротником, в слегка сдвинутой набок кепке – и, улыбнувшись, огляделся: город встречал его сотней лошадиных морд. Во всю ширину вокзальной площади раскинулся извозчичий табор. Коняги всех мастей – гнедые, пегие, вороные, с пролысинками на лбу, серые в яблоках, буланые, соловые, караковые; пахнущие дёгтем пролётки – ободранные, обшарпанные или ослепительно блестящие чёрным лаком, с толстыми резиновыми шинами (дутики, как их называли); лихачи с покрытыми голубыми и лиловыми сетками чистокровными орловскими рысаками. Наконец, сами извозчики (от классических седобородых, старорежимных «ванек» до нахальных, мордастых, вечно полупьяных лихачей), одетые в заплатанные, выцветшие или, наоборот, густо-синие, новые суконные армяки, но одинаково подпоясанные наборными, с серебряными бляхами ремешками... Всё это увидел Маяковский, переступив порог воронежского вокзала.

Извозчики орали, перебивая друг у друга седоков, лошади ржали и фыркали. Тучами носились и оглушительно чирикали разжиревшие от конского навоза оголтелые воробьи. Чёрные шапки галочьих гнёзд громоздились на голых деревьях. А посреди всей этой лошадиной и птичьей неразберихи, сверкая на осеннем солнышке позолоченным крестиком, стояла часовня.

Маяковский только что вернулся из большого заграничного путешествия. На его башмаках ещё, может быть, остались пылинки Монмартра, бродвейская лампиония ещё вспыхивала в памяти огнями разноцветных реклам, нью-йоркские стриты бесконечным потоком сверкающих стеклом и лаком автомобилей ещё стремительно проносились перед глазами, – словом, ещё очень жива была у него в памяти вся та яркая и показная роскошь послевоенной заграницы, подлинную духовную нищету которой он так беспощадно видел и бичевал.

А сейчас перед ним был кусочек провинциальной, простецкой, немного смешной, но бесконечно милой его сердцу России, той Родины с большой буквы, с которой он вместе голодал, ходил в бои и которую неустанно славил так, как не в силах были прославить десятки стихотворцев, его современников.

Мы – человек пять тогдашних молодых воронежских поэтов – давно ждали его приезда. Я не помню, как именно мы прослышали об этом, но когда по городу расклеили огромные листы рекламы с одним-единственным, напечатанным красной краской словом «МАЯКОВСКИЙ», мы не были, подобно сотням горожан, поражены: для нас эти плакаты не оказались неожиданностью. Мы точно знали день его приезда и решили встретить Маяковского на вокзале.

По правде говоря, все мы очень волновались. Для нас Маяковский являлся не просто столичным поэтом-гастролёром, нет, для нас он был знаменем, он был нашим богом, нашим солнцем!

Мы, маяковцы, в те поры отличались своей непримиримостью. Телеграмма о смерти Есенина не заставила нас рыдать, мы не ходили в пивнушки и под отчаянное завывание скрипок («Ты жива ещё, моя старушка...») не проливали пьяных слез по усопшем золотокудром поэте. Нам совершенно чужда была скорбная поэзия уходящей Руси, над берёзовыми и кленовыми пейзажиками мы посмеивались. Мы писали для газеты, газета была нашей кормилицей (во всех смыслах), безжалостно громя Чемберлена, мы не боялись замарать свои поэтические ручки, сочиняя залихватские частушки на темы сельскохозяйственные, антирелигиозные, бытовые и прочую тьму тем, какими жила советская современность двадцатых годов.

Но вернёмся к рассказу. Не припомню, как это получилось, только встретить Маяковского на вокзале не удалось: он приехал часа на три раньше, не с тем поездом, с каким мы его ожидали.

И вот мы кинулись по гостиницам. В Центральной (она помещалась тогда на проспекте Революции, рядом с нынешним универмагом) нам сказали, что Маяковский приехал, но тотчас ушёл куда-то, и мы догадались, что он, конечно, пошёл бродить по городу.

Воронеж тысяча девятьсот двадцать шестого года! Нашей молодёжи, привыкшей к асфальтированным мостовым, непрерывному шуму уличного движения, светофорам, ярким витринам магазинов, Воронеж тех лет показался бы деревней: буйно разросшиеся за домами сады, тихие, сбегающие к реке улички, классические пожарные каланчи, уцелевшие с дореволюционных времён громадные синие пенсне над аптечной вывеской, столетние каштаны, бронзовый Никитин, сидящий против теперешнего большого «Детского мира», ряд одноэтажных развалюшек на месте «Утюжка», башенные часы ювелира Михайлова – михайловские, – возле которых испокон веков назначались любовные свидания, золотые луковицы многочисленных церквей, голубятни и великолепные извозчичьи биржи у вокзала и театра, это вековечное дребезжание пролеток по булыжнику мостовой... И сама мостовая, сквозь серые камни которой пробивается самая настоящая, зелёная, как салат, трава...

Вот примерный портрет Воронежа первых послереволюционных лет, тех лет, когда горожане ещё говорили по старой привычке: «возле губернаторского дома», «за Митрофановским монастырем», «напротив второй гимназии», а улицы всё больше были Воскресенские, Введенские, Кручиновские, Дьяконовские да Соборные. И всюду – нэпачи в кургузых, дудочками, брючках, соломенных канотье и остроносых башмаках «джимми»... Этот нэпманский, уродливый, «под Европу», быт, быт воинствующего мещанина, для которого мир кончается за пределами его особнячка с цельными зеркальными стёклами в окнах, быт, о котором гневно кричал Маяковский:

Грязня сердце

и масля бумагу,

подминая Москву

под копыта,

волокут

опять

колымагу

дореволюционного быта.

Однако всё это, конечно, пёстрые, внешние приметы времени. Не они были настоящим. Настоящее зрело и поднималось – было то новое, жизнеутверждающее, советское, чем жила вся страна, чем жили мы, молодёжь.

Так, на широком дворе бывшей мужской гимназии прянула в небо деревянная мачта первой воронежской радиостанции. У огромных окон типографии толпился народ: в печатном цеху работала умнейшая, невиданная доселе, ротационная машина. Тысячи вихрастых молодых людей, в тапочках на босу ногу, в застиранных майках, с книгами под мышкой, спешили в рабфаки, институты, жадно вгрызались в науку: зарождалась новая, советская интеллигенция.

Но самым ярким и звонким событием года был, разумеется, пуск трамвая. Рассыпая голубые искры и весело треща звонками, он промчался по тихим, поросшим травкой улицам. Толпы горожан стояли по обочинам тротуаров, с восхищением глядя на сверкающие солнечными бликами новенькие красные вагоны «электрической конки», как снисходительно называли трамвай ещё сохранившиеся от царских времён нафталиновые, интеллигентные старички в черепаховых пенсне и чёрных крылатках.

Трамвай пошёл! Это было здорово! Это была эра нового города, об этом стоило писать стихи.

И такие, очень хорошие, стихи написала юная поэтесса Нина Логофет – маленькая, смуглая, черноволосая девушка, ходившая в рыжей кожаной куртке и лихо заломленной клетчатой кепке с невероятно длинным козырьком.

Эта самая Нина Логофет, проявив замечательную настойчивость, в конце концов разыскала Маяковского, побывала у него в гостинице и, радостная и гордая успехом, размахивая какой-то книжечкой, прибежала в одну из комнат редакции «Воронежской коммуны», где мы собрались, и объявила нам, что всё улажено и что после выступления в театре Владимир Владимирович приедет к нам и будет слушать наши стихи.

Книжечка же, которой размахивала Нина, была изданным отдельно стихотворением Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского». С памятной надписью Владимир Владимирович подарил эту книжечку счастливой поэтессе, и все мы, по правде сказать, немножко ей завидовали.

Однако возникал вопрос, куда пригласить Маяковского. Ни у кого из нас не было квартиры, где можно было бы принять его: кто жил в общежитии, кто в тесной родительской комнатушке, кто просто ютился в снимаемом углу. Решено было привезти Маяковского на квартиру одного воронежского врача, любившего и понимавшего современную советскую литературу. Мы и прежде не раз собирались в его светлом, просторном кабинете, здесь и прежде было много читано, много поспорено и поговорено.

Тотчас дали знать туда о том, что Маяковский приедет после театра. Хозяйка ахнула и побежала покупать колбасу и булки для вечернего чаепития. А мы разошлись по домам, чтобы приготовиться к встрече: надо было из груды стихов выбрать те, которые стоило отдать на суд Маяковского.

Не знаю, как другие, а я провозился с этим очень долго. Выберешь один, перечитаешь, – как будто бы ладно, можно остановиться. Но тут проклятый демон сомнения шепчет на ухо: не то, не то! И снова, отбросив выбранное, роешься в листах, отыскивая самое лучшее, самое важное.

Стихов я тогда писал невероятно много – три, пять в день, – писал взахлёб, с упоением. Вероятно, я не мог не писать: это было необходимо, как дыхание.

В связи с этим мне вспоминаются сейчас некоторые наши холоднокровные штатные литконсультанты, которые огорошивают поэтических юнцов нелепыми советами писать неспеша. «Как! – в ужасе восклицает такой горе-консультант. – Ты написал это стихотворение за двадцать минут?! Так нельзя работать! Стихи надо чеканить и шлифовать неделями, месяцами!» И тут хмурый дядя приводит кучу примеров с потрясающими именами мастеров, а бедный поэтический птенчик уходит домой в недоумении и страхе: как научиться писать двенадцать строк целую неделю? А ведь он ещё не мастер, природа его поэтического таланта велит ему петь, как птице, бесконечно много, в этом-то неумолчном пении и вырабатывается настоящее мастерство.

Итак, я выбирал, отбрасывал, снова выбирал, и в этаком бестолковом занятии стремительно пролетело время. Пора было идти в театр, а я ещё ни на чём не остановился. Стрелки часов приближались к восьми, время неумолимо шло, и мне ничего не оставалось делать, как захватить с собой толстенный канцелярский гроссбух, куда я переписывал набело стихи. Я так и поступил.

И вот наконец театр, старинный воронежский театр, с его нелепым верхом, на котором теснились островерхие башенки с игрушечными слуховыми оконцами, масса труб и какие-то совершенно непонятные выступы и возвышения, делающие ядовито-зеленую крышу похожей на блюдо с малосольными огурцами.

В этом театре в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия выступал великий Мочалов, сюда хаживал Алексей Кольцов.

Глазастые афиши с именем Маяковского пестрели у ярко освещённого входа. К дверям то и дело подкатывали извозчики, толпа запоздавших чернела у кассы, администратор сбился с ног, устраивая самых энергичных на приставные стулья.

Город хлынул на вечер Маяковского, всем хотелось послушать замечательного поэта. Но какая-то (и немалая) часть воронежцев пришла просто поглазеть на Маяковского. Нэпман, мещанствующий обыватель, интеллигентные старички, до тысяча девятьсот семнадцатого служившие по акцизу или министерству просвещения, – весь этот народец из третьих и четвёртых рук наслышался о жёлтых кофтах, о литературных скандальчиках в богемных кабачках предреволюционных столиц – Петрограда и Москвы, и всем им страсть как хотелось повидать это чудо. Однако, так или иначе, театр был полон до отказа.

Перед самым началом мы все прошли за кулисы и познакомились с Маяковским. Когда мы вошли к нему, он сидел и, поглядывая на ручные часы, курил. На правах старой знакомой нас представила Логофет.

– Очень хорошо, – пожимая нам руки, весело сказал Маяковский, – вы, оказывается, и в самом деле молодые. А то бывает, – улыбнулся он, – говорят: молодые, молодые, а на поверку – от них нафталином несёт! Ну, вот что. – Он снова поглядел на часы и поднялся. – Пора работать. Люблю, чтоб аккуратно. Договоримся так: когда я закончу, пусть кто-нибудь из вас зайдет за мной и мы отправимся. Идёт?

Зайти за Маяковским товарищи поручили мне.

– Деньги-то у тебя есть на извозчика? – спросил меня кто-то.

Денег, конечно, не было, и товарищи, порывшись в карманах, вручили мне рубль.

Я пробрался в первый ряд и замер в ожидании. На пустой сцене стояли маленький столик и стул. Вышел театральный служитель и поставил на столик стакан крепкого чаю. И тотчас на сцене появился Маяковский. Его сразу узнали, захлопали. Он снял пиджак и повесил его на спинку стула. В зале раздался смешок.

– Прошу извинить, – подходя к краю сцены, спокойно сказал Маяковский, – сейчас я буду работать. Чтение стихов, – пояснил он, – это, понимаете, моя работа. Без пиджака мне удобнее.

В ложах, где ютились нафталинные старички, снова захихикали.

– В конце концов, – улыбнулся Маяковский, – я не так уж плохо выгляжу и без пиджака. Этот жилет, например, (он похлопал рукой по своему знаменитому вязаному жилету) куплен в Париже, и он не так дёшев, как вы думаете. Штаны на мне американские, и тоже, знаете ли, не из дешёвых...

В ложах недоуменно замолчали. «Нафталинные» были явно озадачены таким началом.

– Всякий раз, – продолжал Маяковский, – мне задают в записках множество вопросов. Вопросы разные. Но есть два, которые повторяются в каждом городе: на какие деньги я путешествую по заграницам и что такое поэзия. Так вот, чтоб вы не писали зря записки, я хочу наперёд ответить на эти вопросы. Первое: на какие деньги я путешествую? На ваши, товарищи! Вы покупаете мои книги, а Госиздат платит мне гонорар.

В зале возникло так называемое весёлое оживление.

– И второе: что такое поэзия? Товарищи! – громыхнул Маяковский. – На эту тему тыщи томов написаны с древнейших времён до наших дней, а вы хотите, чтоб я ответил одним словом. Ну, хорошо, давайте отвечу. Поэзия – это фонтан...

Зал весело рассмеялся. – Конечно, – заложив за спину руки, Маяковский зашагал по сцене, – меня могут спросить: а почему – фонтан? Действительно, почему? Ну, не фонтан, отвечу я...

В зале засмеялись, зааплодировали. Маяковский развёл рукам. Через минуту он уже читал «Океан»:

Испанский камень

слепящ и бел,

а стены –

зубьями пил.

Пароход

до двенадцати

уголь ел

и пресную воду пил...

Зал притих. И вдруг в этой сосредоточенной тишине раздался скрип двери, свистящий шёпот билетёрши, приглушенные, отрывистые восклицания короткой, но энергичной перебранки, и – бочком, бочком, сломив сопротивление билетёрши, в партер протиснулись двое: похожий на Золя пожилой мужчина в пенсне и дама. Воровато озираясь, провожаемые недружелюбными взглядами слушателей, они топтались в проходе, искали свой ряд. Наконец нашли и, рассыпая направо и налево извинения, стали пробираться на места.

Сразу же, как только началась перебранка в дверях, Маяковский умолк. Опершись на спинку стула, он стоял неподвижно и пристально следил за продвижением запоздавшей пары. «Золя», как червяк, извивался под спокойным, холодным взглядом. Он улыбался в замешательстве, не смея взглянуть на сцену, поправлял пенсне, и даже, кажется, высморкался.

– Устроились? – уничтожающе вежливо спросил Маяковский.

Бедный «Золя» заёрзал на месте: огонь направленных на него взглядов был нестерпим.

Маяковский стал читать «Океан» сначала.

О том, как изумительно читал Маяковский свои стихи, много написано и рассказано, тут ничего нового не добавишь. Это была неповторимая манера чтения – без декламации, предельно доносящая до слушателя и мысль, и самый стих. Чуть хрипловатый, огромной силы бас совершенно свободно, без каких бы то ни было усилий, лился из широкой груди большого, прекрасного человека. Маяковский не просто читал – он жил стихом, жил и дышал в каждом слове, в каждой интонации.

Вот это-то мастерство его чтения, когда волшебно оживали слова, по внутренней силе своей доходившие чуть ли не до физической осязаемости, – это мастерство покоряло слушателей и обезоруживало врагов, а равнодушных делало союзниками.

Но, повторяю, о великом мастерстве Маяковского-чтеца многие хорошо рассказали, и я не буду останавливаться на этом.

Чтение продолжалось. Покорённый зал был послушен, как дитя. Замирая, вздыхал, когда, помолчав, Маяковский окидывал взглядом театр, точно видя, как

цвели

кругом

чудеса ботаники.

Бананы

сплетали

сплошной кров.

Вытер

негр

о белые подштанники

руку,

с носа утёршую кровь...

Или, с лёгким шумом удивлённых восклицаний, настораживался: что это?

– Странные стихи, – говорил Маяковский, – я и сам не знаю, где они кончаются... Условимся: когда я отхлебну из стакана, это и будет конец.

Превращусь не в Толстого,

так в толстого, –

ем, пишу,

от жары балда.

Кто над морем не философствовал?

Вода.

И в самом деле, прочитав последние строчки:

Я родился, рос,

кормили соскою,

жил, работал,

стал староват...

Вот и жизнь проходит,

как прошли Азорские острова, –

Маяковский подошел к столику, улыбнулся и отхлебнул из стакана.

Так был закончен цикл стихов об Америке, то, что обещалось в афишах. Зал ревел от восторга, аплодисменты обрушивались, как потолок.

После небольшого антракта Маяковский отвечал на записки. Целая гора выросла их на маленьком столике. Я видел, как «Золя» строчил и вырывал из блокнота листок за листком. Это, наверно, были злые, ехидные вопросики – та мелкая дрянь обывательщины, которую так беспощадно, под общий хохот парировал Маяковский.

Однако обыватель не сдавался. Пенсне прыгало на вспотевшем носу, нервно тряслась бородка.

– Мы вас не понимаем! – крикнул кто-то из нафталинных.

– Мы?! – поднял брови Маяковский. – Да много ли вас? Товарищи! Поднимите руку, кто не понял!

Неуверенно поднялось несколько рук.

– Раз, два, три, четыре... восемь, – подсчитал Маяковский. – Ну, что ж, – добродушно улыбнулся он, – процент малограмотности не так уж велик!

«Как вы расцениваете Есенина?» – спрашивалось в одной из записок.

– Лучше всего, – сказал Маяковский, – я отвечу на эту записку стихом.

И, помолчав, начал:

Вы ушли,

как говорится,

в мир иной...

Пустота...

летите,

в звёзды врезываясь.

Это были тогда не очень ещё известные стихи, посвящённые Есенину.

Но вот отгремели восторги, народ пошёл одеваться. Боже мой, что творилось у вешалок! Какие отчаянные схватки довелось увидеть изумлённым гардеробщицам! Люди орали, – тут они открыто разделились на маяковцев и староверов. Брызгая слюной, «Золя» истерично взвизгивал:

– Хам! Хам!

– Эх, папаша, – укоризненно говорил ему вихрастый детина в застиранной вельветовой толстовке, – ну, чего кипятитесь? В девятнадцатом году кое-кто, не вам чета, хотел Советскую власть слопать – не вышло!

– Позвольте, – опешил «Золя», – вы про что?

– Да вот про это самое, – ухмыльнулся вихрастый.

Я кинулся за кулисы.

– Куда? – преградил мне путь пожарный в гладиаторской каске. – Посторонним не разрешается.

– Мне к Маяковскому, – пытался я прорваться, – он ждёт меня...

– Кто там ждёт! – равнодушно сказал гладиатор. – Усе разошлись давно...

Я обомлел.

– Как... разошлись?..

– Так и разошлись, – повернулся ко мне широченной брезентовой спиной пожарник.

Стремглав несусь к гостинице, соображая по дороге, что, может быть, я не так понял Маяковского, что он ждёт меня в гостинице.

Был первый час. Мелкий дождик сеял. Стояла тишина. Жизнь в те поры в городе замирала рано.

Нахохлившись, точно мокрые вороны, неподвижно сидели на высоких козлах извозчики. Сыпля голубые искры, трамваи шли в парк. С этого часа начиналась извозчичья работа.

Я спросил у швейцара, не приходил ли Маяковский.

– Маяковский? – переспросил швейцар. – Нет, не приходил.

Растерянный, я вышел на улицу.

– Поехали, что ли? – обернулся ко мне крайний извозчик. – Садитесь, дёшево отвезу... На рысистой.

Медленно иду я к театру. «Что же это, думаю, неужто потерял Маяковского?»

И только я так подумал, слышу: шаги впереди. Ровные, тяжёлые. И палка стучит по тротуару. Вглядываюсь: идёт великан. Он! Маяковский!

– Владимир Владимирыч! – бросаюсь я к нему. – А мне пожарный сказал, что вы ушли...

– Бывает, – рассеянно говорит Маяковский. – Так называемое недоразумение.

И вот мы трясёмся на «рысистой». Жалобно дребезжат вихляющиеся колёса обшарпанной пролётки по булыжной мостовой бывшей Большой Дворянской улицы. Тишина кругом, сонные дома. Дождик.

Мы едем мимо краеведческого музея. Тогда он ещё стоял не загороженный каменной громадой Управления Юго-Восточной дороги и всем своим архитектурным великолепием смотрел на улицу.

– Сплошной восемнадцатый век! – мрачно сказал Маяковский. – Вот разве только трамвай... Ты что, – вдруг обернулся он ко мне, – стихи пишешь?

Я сказал, что стихи и что в газете. Маяковский похвалил:

– Здорово! Это хорошо, что в газете! – и стал расспрашивать, кто и какие мы.

А мы были очень пёстрые. Душой нашего литературного кружка был покойный Павел Леонидович Загоровский.

До его приезда в Воронеж мы жили сами по себе, одиночками. Да и было-то нас всего пять-шесть человек: М. Казарцев (прозаик), И. Гилевич, И. Говердовский (поэты), В. Пузанов (прозаик и поэт), А. Шубин и я. Это я назвал тех, кто представлял ядро кружка в 1924–1925 годах. Позднее появились Н. Логофет, М. Аметистов (М. Чужой) и Н. Юр (Романов).

Сначала мы собирались на квартире П. Л. Загоровского, по четвергам, если не ошибаюсь. Читали своё и спорили отчаянно, обсуждая прочитанное. Читали много. Почти каждый из нас к очередному «четвергу» приносил что-нибудь новое, – просто невозможно было прожить неделю и ничего не написать! (Конечно, всё это было юношеское, зелёное ещё, но как было бы хорошо, если бы и сейчас мы, прожив неделю, могли всегда оглянуться и сказать себе: время прошло недаром, вот что я сделал за эти дни!)

Иногда к нам захаживали Е. Милицына и Андрей Платонов. Милицыну я помню такой: сухонькая старушка в ватной телогрейке и солдатских башмаках, она всё кого-то жалела, всё о ком-то заботилась, кому-то помогала, кого-то устраивала, не жалея ни сил, ни денег. Хотя и здоровье, и денежные дела у неё в те годы были далеко не блестящи.

Андрей Платонов работал тогда в губземотделе, кажется, по мелиорации. В жёлтой, видавшей виды, кожаной куртке, всегда молчаливый, он загорался, когда речь заходила об электрификации. Несколько раз он читал у нас свои изумительные рассказы, написанные особенным, платоновским, языком. Чуть ли не в то же время один из его рассказов – «Бучило» – был премирован на конкурсе журнала «Красная нива».

Я слушал, бывало, его, обмирая от восторга, и понимал, что все мы перед его умным и самобытным талантом – щенки.

В 1925 году нам стало тесно в маленьком кабинетике Загоровского, и мы договорились с клубом работников просвещения проводить свои четверги там. Мы вышли на люди и стали литературной организацией. У нас появились слушатели и строгие, прямо-таки беспощадные, критики. По предложению тогдашнего редактора «Воронежской коммуны» М. И. Лызлова мы назвались «Чернозёмом».

Не помню теперь, почему получилось так, что на встрече с Маяковским нас оказалось только пятеро: Загоровский, Логофет, Говердовский, я и какой-то совершенно случайный, не воронежский, поэт.

На столе громоздились груды бутербродов. Огромный медный самовар пыхтел, как паровоз. Маяковский сидел среди нас как великан, и молча, очень серьезно, пил чай. Всех нас, только что слышавших в театре раскаты его могучего голоса, поразил этот тихий, молчаливый и даже как будто застенчивый Маяковский. Видно было, что вечер утомил его, он отдыхал в молчании. Мы не мешали ему.

Наконец Маяковский (он сидел за столом) откинулся на спинку стула, оглядел нас и просто сказал:

– Ну, что ж, почитаем, товарищи?

Это, помню, был очень страшный момент. Я струсил и почувствовал, как у меня перехватило в глотке. В нерешительности, кажется, были и другие.

Смелее всех оказалась маленькая Логофет. Совершенно бесстрашно она вынула из жакетного кармана свои листки и голосом, правда, несколько дрожащим от волнения, начала читать стихи о трамвае.

С первых же строк Маяковский насторожился. В стихе, который я, к сожалению, не могу привести на память, говорилось о том, каким был старый, «дотрамвайный», Воронеж с его прочно устоявшимся мещанско-купеческим бытом, с его сонной, медленной жизнью.

Одни извозчики –

и нет трамваев! –

заканчивалась первая строфа. Строчка об извозчиках и трамвае шла рефреном в конце тех строф, где описывалась воронежская старина. Дальше говорилось о трамвае как о яркой примете нового, советского Воронежа. Стихи, как я уже говорил, были здорово написаны, и Маяковский вполне оценил их. Когда Логофет кончила чтение, он сказал:

– Очень хорошо!

И, глядя поверх нас, с удовольствием повторил:

– Одни извозчики – и нет трамваев...

Он попросил у Логофет листки со стихом и обещал напечатать его в «Новом Лефе». Логофет сияла. Ещё бы!

А я был подавлен: после таких великолепных стихов всё написанное мною в моём гроссбухе представилось мне такой дрянью, что нечего было и срамиться. И я решил: не буду читать.

Тем временем П. Л. Загоровский отлично прочёл поэму о дезертире – вещь, которой мы все восторгались. А Маяковский, выслушав, сказал:

– Грамотно, всё на месте. А зацепиться не за что. Случайный поэт довольно бойко продекламировал какие-то незначительные, но с претензией, стихи. Маяковскому они были явно не по нутру, он слушал их очень рассеянно и, выслушав, долго ничего не говорил, а только позванивал ложечкой по стакану и вполголоса бубнил из «Цыганской рапсодии» Ильи Сельвинского:

– Гей-та, гоп-та, гундаала, задымила, дундаала... Молчание было тягостным. Загоровский решил рассеять неловкость. Он спросил:

– Скажите, Владимир Владимирыч, какого вы мнения о конструктивистах?

Маяковский улыбнулся.

– Да ведь никаких конструктивистов нет, – сказал он. – Это всё выдумка, чепуха. Есть талантливый поэт Сельвинский. А конструктивизм – вздор.

И снова, поглядев через наши головы, сказал задумчиво и сокрушенно:

– Одни извозчики. И нет трамваев.

Это уже было недвусмысленно. Случайный поэт понял и, сославшись на позднее время, поспешил откланяться.

Когда он ушёл, Маяковский добродушно поглядел на меня и сказал:

– Ну-ка, раскрывай свой гроссбух.

И я, решив, что двум смертям не бывать, а одной не миновать, прочитал поэму о декабристах. Сначала слова от волнения застревали в горле, и я, собственно, не читал, а всхлипывал:

Над омрачённым Петроградом

Шагали серые солдаты...

А потом разошёлся, – в поэме было больше двухсот строк, – и стал читать ничего себе, разборчиво.

Когда я кончил, Маяковский подошёл ко мне, взял гроссбух и молча перелистал поэму.

– Тебе не жаль вырвать её из гроссбуха? – спросил он. – Я бы её напечатал.

Может быть, оттого, что ушёл случайный поэт, оказавшийся в нашей компании инородным телом, или Владимир Владимирович просто отдохнул после выступления в театре, только он стал гораздо разговорчивее и веселее. Он рассказал нам кое-что о своём путешествии – о том, как от всех этих внешне великолепных европ тянет противным запахом мещанских сундуков, о Париже, где, несмотря на Эйфелеву башню и Пикассо, водится самая настоящая шпана, похлеще нашей, так что по ночам бывает небезопасно даже в центре.

– Я, например, без этого не выходил, – сказал Маяковский и показал нам маленький, очень красивый пистолет, который весь целиком помещался в его кулаке.

Не помню почему, разговор зашёл о недавно повесившемся Есенине.

– Что в вашем кругу, – спросил кто-то из нас, – говорят о его смерти?

Маяковский помрачнел и нехотя сказал:

– В моём кругу сплетнями не занимаются.

Было очень поздно, дело шло к рассвету.

По тёмным воронежским улицам шли мы, провожая Маяковского. Всё так же сеял мелкий осенний дождик, в Петровском сквере, поблескивая мокрым бронзовым кафтаном, стоял великий корабельщик – Пётр. По небу испуганным стадом неслись рваные предрассветные облака. Где-то на окраине взревел фабричный гудок, ему откликнулся другой, третий. Вдалеке сверкнули и рассыпались ослепительные искры первого трамвая. Город просыпался и ещё в темноте начинал свой новый, полный напряжённой работы день.

И лишь кое-где нелепыми, доисторическими призраками чернели дремавшие под одинокими фонарями ночные извозчики.

Маяковский шагал и читал нам «Разговор с фининспектором о поэзии»:

Гражданин инспектор!

Простите за беспокойство...

Читал он во весь голос. Эхо могучим откликом отзывалось в мокрых воронежских садах, первые ранние пешеходы в недоумении останавливались. Над просыпающимся городом гремел Маяковский:

Поэзия –

та же добыча радия.

В грамм добыча,

в год труды.

Изводишь

единого слова ради

тысячи тонн

словесной руды!

Испуганно вздрагивали сонные извозчики, вертели головами: откуда это гремит могучий голос? И даже дождик перестал, будто бы вслушивался. Навсегда запомнился мне голос шагающего в предрассветных сумерках огромного человека:

А если вам кажется,

что всего делов –

это пользоваться

чужими словесами.

то вот вам, товарищи,

моё стило,

и можете

писать

сами!

Утром Маяковский уехал из Воронежа.