«Неужели это Россия и есть?» (Гончаров Юрий Даниилович)

1

Всякий раз, когда мне доводилось видеть главу нашего города Виктора Владимировича Поспеева, его неестественно узкое лицо, оставлявшее впечатление, что лица у него нет вовсе, а есть только два профиля, во мне шевелилась неотвязная мысль, что в детстве, должно быть, он баловался с приятелями на территории железнодорожного парка. А сцепщики в это время двигали по маневровым путям вагоны. Мальчишка загляделся, трах! – и голова его между чугунными блинами буферов двух товарных вагонов: стоявшего и катившегося к нему впритык. Жить мальчишка остался, но с помятой головой. Ни выправить ее нет способа, ни специалиста такого не найти.

В семидесятые годы минувшего века (как странно писать или произносить эти слова – минувшего века, ведь всё тогдашнее происходило вроде бы совсем недавно!) мне пришлось встречаться и беседовать с Поспеевым несколько раз один на один – и каждый раз по поводу «бунинского» дома, который городские власти наметили к сносу, а городская общественность: писатели, журналисты, краеведы, историки, – хотели обязательно сохранить. Превратить если не в музей, то хоть повесить на нём мемориальную доску в память о том, что в этом доме в 1870 году родился Иван Алексеевич Бунин, ставший впоследствии знаменитым писателем, гордостью России.

«Бунинский» дом возник в Воронеже так.

В советский период до смерти Сталина в нашей печати, даже посвящённой исключительно литературным делам, о Бунине писать было не принято. А если всё же касались его имени, то кратко и неодобрительно, чаще всего в ругательных выражениях.

Причина замалчивания состояла в том, что он не поддержал большевиков после захвата ими власти в стране, их лозунгов, широковещательных заявлений и обещаний, не присоединился к их политике, к устанавливаемому ими режиму, открыто и прямо всё это осудил. А когда страну затопил кровавый «красный» террор – вообще уехал из России с толпами эмигрантов. За границей он не молчал, оставался к советской власти на прежних своих враждебных позициях, опубликовал свой дневник под названием «Окаянные дни», в котором с беспощадной правдивостью запечатлел то, что происходило, что он наблюдал своими глазами в России в годы революционной ломки. Не вернулся он на родину и после окончания Второй мировой войны, хотя вернулись многие из эмигрантов, не в силах побороть в себе чисто биологический «зов родины». А также под сильным впечатлением, что большевистская Россия сумела устоять и отбиться от нашествия Гитлера, к ногам которого пали многие страны, в том числе и такая технически мощная, спаянная патриотизмом, как Франция. И не Гитлер вошёл в Москву, хотя осенью сорок первого года его генералы уже видели в свои бинокли кремлёвские башни и звёзды, а русские войска вошли в поверженный Берлин, подняли над его развалинами красные флаги.

Бунин же, несмотря на резкую перемену настроений в эмигрантских кругах, продолжал упрямо не ждать ничего хорошего от большевиков. А советское правительство его усиленно звало назад. Возвращение на родную землю живого классика отечественной литературы, лауреата Нобелевской премии, стало бы сильным, ярким фактом в цепи доказательств правоты и всепобеждающей силы советского строя. Вести переговоры с Буниным в Париж был командирован даже Константин Симонов, находившийся в ту пору на самом пике своей славы и известности. Но и Симонову не удалось уговорить Бунина, хотя Бунин, наголодавшийся в годы войны, с аппетитом ел и хвалил доставленную из Москвы для их застолий копчёную колбасу, пил русскую водку и, естественно, с нескрываемой радостью выслушивал обещания, что в России, где с момента его отъезда в эмиграцию не издавали его сочинений, теперь будет издан большой том его повестей и рассказов.

Но соблюсти необходимые правила, проявить подлинную интеллигентность у нас всегда забывают. Или, скорее всего, не умеют. Известив Бунина, что подготавливается издание его произведений, ему не сообщили, какие именно рассказы и повести намечено включить в однотомник, из какого издания будут взяты тексты. Бунин постоянно возвращался к своим старым рассказам, каждый раз что-то в них поправлял, сокращал, каждое новое зарубежное издание бунинских книг чем-то отличалось от предыдущего. И вот, спустя тридцать лет полного отсутствия его страниц в книжной продукции Советского Союза, там впервые выходит его книга, а его, автора, даже не спрашивают, какой хотел бы он её видеть, что желательно было бы в неё включить из его прежних произведений, в каком виде, в редакции каких лет их нужно представить.

Через писателя Телешова, своего друга ещё со времён молодости, продолжавшего жить в Москве, Бунин запросил ответы на волновавшие его вопросы, но никаких разъяснений не получил.

Такая небрежность, бестактность московского литературно-издательского начальства сильно уязвили, обидели, даже оскорбили старого русского писателя, лауреата Нобелевской премии, единственного в то время русского писателя, получившего такую награду. Как можно, издавая книгу, не принимать во внимание мнений автора, не спрашивать его о вещах, которые для каждого настоящего писателя не просто важны – архиважны, первостепенны!

Бунинская книга не вышла, вопрос об издании бунинской прозы в советских издательствах до самой хрущёвской оттепели больше не поднимался.

Хрущёвские годы, до которых Бунин не дожил, принесли множество перемен, в том числе и в идеологическом плане. Значительно смягчилась цензура – вспомним появление «Одного дня Ивана Денисовича» и что значила эта «брешь» в каменной стене запретов и косности для всей советской литературы, всех писателей. На страницах журналов заговорили о многих явлениях внутренней и внешней жизни, касаться которых раньше запрещалось, их словно бы не существовало вовсе. Вспомнили и о Бунине, перестали употреблять в отношении его лишь одни политические оценки, словно бы вдруг открылось, что прежде всего он великолепный художник слова, непревзойдённый стилист, русская культура – и прежняя, и нынешняя, текущего времени – не может обойтись без его ощутимого присутствия. Да без Бунина все мы, теперешние, просто бы не знали полной картины своего отечества: как жила, что представляла собою предреволюционная, особенно деревенская, Россия, Россия наших дедов и прадедов. Чехов довел свое художественное летописание до начала двадцатого века, а Бунин продолжил его до самых дней революционных битв. А что думала, как жила, на что надеялась, как страдала и плакала русская эмиграция, оказавшаяся вне родины, в непомерно жёстких, буквально истребительных для себя условиях – над этими темами поработало множество перьев, но самые выразительные, проникающие в самую глубь души страницы оставил миру и нам всем Бунин, это бесспорно.

В приложении к журналу «Огонёк» в 1955 году было издано пятитомное собрание сочинений Бунина, в которое частично, с купюрами, вошло и то, что написал он в эмиграции. Это скромное по объёму издание, осторожное по выбору и подаче текстов, всё же вернуло Бунина, яркого летописца жизни своей страны в дореволюционную пору, на полки действующих библиотек, в историю отечественной литературы. Бунина вновь стали читать российские жители наравне с другими классиками – Тургеневым, Лесковым, Чеховым, Львом Толстым, о Бунине стали говорить на лекциях студентам-филологам, его имя замелькало в литературоведческих статьях, появились публикации его писем к родственникам, друзьям и писателям старой поры, к современным советским литераторам: Симонову, Паустовскому, Константину Федину. Появился в советской печати его восхищённый отзыв о поэме «Василий Тёркин» Твардовского. Единственный на ту пору в стране буниновед и биограф писателя Александр Кузьмич Бабореко, всего лишь рядовой, незаметный сотрудник одного из московских издательств, не афишируя свой многолетний и кропотливый труд, свои многолетние, поистине титанические старания, на определённых этапах рискуя ввергнуть себя в большие неприятности, попасть в опасное положение, подготовил и издал первую биографическую книгу о Бунине, скромно указав на титульном листе, что книга не претендует называться биографией, она содержит только лишь материалы к ней. А сама биография – подробная, достоверная, ни о чем не умалчивающая, ничего не искажающая – это ещё дело будущего, тех исследователей, литературоведов, историков, кто за ним, Бабореко, пойдёт вслед, по его тропе.

Но книга Бабореко сделала главное дело: нарушила глухоту и молчание, которыми советский режим окружил жизнь и личность Бунина, его многообразную деятельность, всё то бесценное творческое наследие, которое он оставил. Тот огромный вклад, что внесли его книги в русскую литературу, в современное Бунину общественное сознание и сознание последующих поколений.

После выхода в свет книги Бабореко о Бунине все, о нём пишущие, заговорили ещё свободней, ещё раскованней. Брали из неё цитаты, иной раз даже весьма большие куски. И если цензоры на местах, в провинции, при виде имени Бунина всё ещё по привычке морщились и настораживались, то в таких случаях авторы клали перед ними книгу Бабореко, и она как бы давала разрешение на пропуск в печать смущающих цензоров мест: книга-то издана в Москве, не по ранжиру где-нибудь в Туле, Рязани или Воронеже запрещать взятые из неё цитаты.

Книга Бабореко рассказывала о древности того дворянского рода, к которому принадлежала семья Буниных, о детстве писателя на хуторах и в сёлах Орловского края, о первых его творческих опытах, о становлении его писательского таланта, довольно быстром выдвижении в число заметных, а затем и наиболее значительных русских литераторов начала двадцатого века.

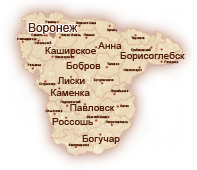

Сам Бунин не раз в своих заметках автобиографического характера лаконично сообщал, что родился он в Воронеже на Дворянской улице. Там же, в Воронеже, прошли первые три года его жизни. Мне, воронежцу, было крайне интересно, в каком же доме находилась его младенческая колыбель, а если дома уже нет, не сохранился, то хотя бы где, на каком месте он стоял?

Дворянских улиц в старом, предреволюционном Воронеже было две. Большая Дворянская, переименованная в первые же советские годы в проспект Революции, и Малая Дворянская – ныне улица Фридриха Энгельса. Называя Дворянскую, Бунин, можно не сомневаться, имел в виду Большую Дворянскую. Если бы подразумевалась Малая – он бы обязательно уточнил. Во всех своих описаниях, воспоминательных заметках Бунин был до щепетильности точен. Походите с его текстами в руках по Ельцу, по улицам Орла – и вы убедитесь, как зорко он видел, как метко примечал даже, казалось бы, несущественные мелочи, крепко запоминал, а потом переносил в свою изощрённо-детализированную прозу.

Книга Бабореко, к великому сожалению, на местоположение дома не давала даже намёка.

Близилась осень 1970 года, столетие со дня рождения Бунина. Хотелось к этой дате найти точное место проживания Буниных в нашем городе, сообщить об этом в газетной публикации воронежцам, прибавить к достопримечательностям города ещё одно место.

С чего начать поиски?

Естественно, с письма Александру Кузьмичу Бабореко. Может быть, он всё-таки хоть что-нибудь знает?

Свое письмо я послал на адрес издательства, выпустившего его книгу. Через какое-то время Бабореко ответил. Увы, его ответ меня огорчил: «Я не знаю. Даже не интересовался. Такие подробности – это дело уже самих воронежцев, местных краеведов. Спросите родного племянника Бунина – Николая Иосифовича Ласкаржевского. Он инженер-котлостроитель на пенсии, живет в городе Бобруйске, вот его адрес…»

Ласкаржевский ответил тоже быстро: «Бунины жили в Воронеже на Большой Дворянской по Старому бегу, напротив него…» В письмо вложил чертеж, изображающий ту часть города, что прилегает к пешеходно-трамвайному мосту над железнодорожными путями, а за ним переходит в улицу Ленина, ведущую вниз, к стадиону «Динамо» и Парку культуры и отдыха.

Второй чертёж изображал бревенчатый дом на кирпичном основании в семь окон по фасаду, с двумя одноэтажными флигелями – слева и справа от него.

Бег – в дореволюционную пору это название знал каждый воронежец. Бегом назывался ипподром, вытянутое овалом поле, место конских скачек. Сейчас на нём стоит железнодорожная поликлиника, кирпичные, унылого вида, жилые многоэтажные дома, массивное здание военного ведомства. Ещё на этой территории, на углу Большой Дворянской и нынешней улицы Кольцовской, ведущей к железнодорожному вокзалу, стоял до самой войны так называемый Народный дом, но пострадал при оккупации города, выгорел и был потом полностью снесён. Сейчас на его месте просто пустырь, чахлая от загазованности воздуха автомобильными выхлопами трава.

При сличении присланных Ласкаржевским планов с местностью оказалось, что семиоконный бревенчатый дом, в общем, цел и ещё достаточно прочен, из флигелей уцелел только правый, а левый, тоже весь из дерева, сгорел в войну. После Буниных, которые в доме и на этой усадьбе только квартировали при их тогдашней владелице вдове чиновника Анне Германовской, дом и усадьба несколько раз переходили в руки других хозяев. В 1913 году дом приобрёл известный в ту пору в городе юрист Сергей Антонович Петровский. В 1944 году, пережив оккупацию Воронежа, изгнание всех горожан из города, голодные скитания по наполненным эвакуированным людом курским и брянским сёлам с жестокой властью немецких ставленников, он возвратился в испепелённый Воронеж, в свой чудом уцелевший, но дочиста ограбленный немцами дом, и вскоре умер. Годами он был ещё не так уж стар, но здоровье его было подорвано полностью. Питаться ему было совершенно нечем, его подкармливали из своих котелков красноармейцы-сапёры, искавшие в соседних домах-развалинах оставленные немцами мины.

В семиоконном доме и ветхом правом флигеле, когда я пришёл в эту часть города с планами Ласкаржевского, жили наследники Сергея Антоновича – его дочь с семьёй, во флигеле – сын Владимир Сергеевич, железнодорожный специалист. В преклонном уже возрасте, тоже хвативший немалого лиха в своей долгой жизни. С детства он занимался коллекционированием старинных вещей, произведений искусства, перед войной его коллекция достигла уже значительных размеров, а ценность её, стоимость – совершенно небывалой величины. Но её увезли немцы в свою Германию, оставив на месте лишь самое незначительное. «Разбирались, сукины дети, что следует взять, а что не столь ценно, можно бросить», – заметил Владимир Сергеевич, рассказывая мне о судьбе своей коллекции.

Потеря любимых вещей удручала Владимира Сергеевича Петровского гораздо больше, чем гибель всего остального, что находилось в доме и на усадьбе. «В ней было два подлинных полотна Рембрандта!» – не раз с величайшим сокрушением говорил он мне в последующие годы, при моих посещениях его в ветхом, покосившемся флигеле. Казалось, особенно если задувал в это время сильный ветер, флигель вот-вот рухнет, но был он при этом необыкновенно уютен, как-то очень мил всей своей стариной, дряхлостью, скрипом половиц; каждая скрипела на свой лад, притом – музыкально, точно весь флигель был не только жилищем, а ещё и представлял какой-то единый, хитро устроенный, музыкальный инструмент.

Но почему Ласкаржевский ипподром, находившийся против дома Буниных, назвал Старым бегом? Значит, где-то, на каком-то ином месте появился Новый, а Старый, выходит, забросили, он перестал существовать. Когда, по каким причинам?

Ответ нашёлся без особого труда, в архивных бумагах. В конце шестидесятых годов девятнадцатого века рельсовый путь соединил Воронеж с Москвой и многими другими городами России; в Воронеже появился железнодорожный вокзал с певучим «самофаловским» колоколом на платформе, тремя просторными залами для пассажиров разного достатка и звания, с рестораном, в котором в любой час дня и ночи можно было потребовать себе графинчик водки с закуской, горячие щи, кусок жареного поросёнка с гречневой кашей. Глубокая выемка с чугунными рельсами в глубине перерезала ипподромное поле, оно стало короче, чем нужно для рысистых состязаний, и конские бега перенесли туда, где сейчас завод имени Калинина. А ту часть, что осталась от ипподрома, получила название старого бега. Бунины жили в Воронеже уже при паровозных гудках на станции, гулком рокоте колёс прибывающих в Воронеж и уходящих из него в разные концы страны пассажирских и товарных поездов. Воспоминаний таких нет, никто их не записал, не оставил, но можно предположить, что иногда по вечерам бунинская семья выходила на мост над железной дорогой, до которого от их дома было всего две сотни шагов, и с непогасающим интересом смотрела на фонарные огни в руках вагонных проводников, на мелькающие внизу вагонные крыши поезда, отправившегося в Москву. Поезда на Москву и тогда уходили в вечернее время. А движущийся поезд был новинкой – удивляющей, восхищающей каждого зрителя. Тем более – в Москву! Москва-то где, сколько до неё вёрст? Если ехать на лошади – это когда же приедешь? А по «железке» (или «чугунке», тогда и так говорили) смелые люди, не боящиеся мчаться с курьерской скоростью через пустынные поля, покрытые тьмой ночи, глубоководные реки по гремящим мостам, уже завтра будут ходить по московским улицам…

В дни, когда отмечалось бунинское рождение, в Воронеж приехали А. К. Бабореко, Н. И. Ласкаржевский. Вместе с директором литературного музея имени Никитина Марией Алексеевной Белоусовой, некоторыми воронежскими краеведами, работником обкома партии А. А. Голубевым они побывали в бревенчатом доме в конце проспекта Революции, на бывшей Большой Дворянской, под номером 3, обошли его весь, от подвала до чердака, поговорили с хозяевами, внимательно осмотрели старинную печь в голубых изразцах, обогревающую весь немалый дом, который с тех дней стал неофициально называться «бунинским». А главное, что было сделано всеми этими людьми: был составлен акт с печатью литературного музея имени Никитина и подписями всех присутствующих лиц, придающий юридическую силу словесному свидетельству Ласкаржевского, что именно в этом доме с 1867 по 1873 проживала семья Буниных с отцом Алексеем Николаевичем и матерью Людмилой Александровной, приехавшая из своей деревни в Елецком уезде Орловской губернии в город Воронеж, чтобы учить в гимназии старших сыновей Юлия и Евгения. А в 1870 году 22 октября (по старому стилю 10-го) именно здесь, в этом доме у Буниных родился ещё один сын – Иван, будущий писатель, теперь известный всему миру лауреат Нобелевской премии.

Естественно, у составителей акта, посетивших «бунинский» дом в дни юбилея, не могли не возникнуть мысли о дальнейшей судьбе дома. Складывались они в одном направлении: надо ставить перед городскими руководителями вопрос об устройстве в доме и на усадьбе филиала воронежского литературного музея с экспозициями, посвящёнными жизни и творчеству И. А. Бунина.

2

Поскольку в группе, подписавшей акт, находились сотрудники областного управления культуры, правящего органа области, присутствовал работник обкома партии Александр Александрович Голубев, экспансивный, унаследовавший бунинские родовые черты – резкость, нетерпеливость, решительность в поступках, энергическую, наступательную силу выражений – племянник Бунина Ласкаржевский по собственной инициативе в дальнейшем стал именовать авторов свидетельского акта партийно-правительственной комиссией. Это настолько закрепилось в его сознании, практике, что в последующие годы, когда дело с созданием музея безнадежно застопорилось, в своих жалобах и обращениях в ЦК партии, писанных по-бунински хлёстко, наотмашь, без всякой «взвешенности» выражений, словно с плеча, в распале гнева и злости, примерно так, как запорожские казаки писали турецкому султану, Ласкаржевский продолжал употреблять это свое громко звучавшее наименование: партийно-правительственная комиссия и в каждом своём письме обязательно с особенной силой напирал на то, что комиссия была не какой-то, а именно партийно-правительственная, самого высокого ранга, но воронежские городские чиновники даже при такой значительности её не уважают, не считаются с её мнением, пренебрегают им.

Догадываюсь, какую головную боль вызывали у чекистов послания Ласкаржевского. Чекисты привыкли к совсем другому тону приходящих к ним писем: раболепному, заискивающему, просительному. А тут – как гром среди ясного неба; что ни строчка – почти дословное повторение языка подвыпивших, разошедшихся во всю мочь, во весь раж запорожских казаков.

В этой воинственности Ласкаржевского были не только боль и тревога за «бунинский» дом, обречённый городской властью на снос и уничтожение («…даже безумные фашисты-оккупанты не осмелились его тронуть, оставили дом целым…»), но ещё и месть за долгие годы собственной приниженности, пребывания в гражданах низшего сорта, нешуточного, постоянного страха. После революции, в годы советской власти, ему пришлось тщательно скрывать свою принадлежность к бунинскому дворянскому роду, во всех своих анкетах и автобиографиях особо подчёркивать, что отец его Иосиф Адамович Ласкаржевский – пролетарий, из рабочего класса, всю свою жизнь был помощником паровозного машиниста: с чёрным от угольной пыли лицом, чёрными, маслянистыми руками, в лоснящейся, как у всех машинистов, одежде. А чистые рубашки надевал редко, только по большим праздникам. Веди себя Николай Иосифович иначе – его бы, как чуждого советскому строю по социальному происхождению, не допустили бы учиться в советских учебных заведениях, судьба его была бы остаться малограмотным, пребывать на самых тяжких, чёрных работах. Он не стал бы специалистом в области котлостроения, каким благодаря своим способностям, упорству и трудолюбию сумел стать, не получил бы звания инженера. В старые времена звание инженера расценивалось очень высоко, Ласкаржевский помнил эту мерку, то уважение, даже почёт, каким было окружено звание инженера. Гордился тем, что такое звание есть и у него, даже в письмах личного характера близким знакомым перед своей подписью в конце послания обязательно ставил три буквы: «инж. Ласкаржевский».

Всякий раз, как пущенная Ласкаржевским из Бобруйска в Москву эпистолярная бомба в десять, двадцать рукописных страниц взрывалась в стенах ЦэКа, оттуда звонили в воронежский обком, приказывали написать бомбометателю что-нибудь успокоительное, пообещать, что необходимые меры разрабатываются, вскоре будут приняты. А также успокоить воронежскую общественность, тоже какими-нибудь вежливыми, обтекаемыми обещаниями. Но ни в коем случае никакого музея не городить, помнить и не забывать, кто такой Бунин, каково его происхождение и какой заквас. Куприн, писатель не меньше Бунина, вернулся на родину, Алексей Толстой – вернулся, а он граф, граф!, написал о Сталине восхваляющий роман под названием «Хлеб». А Бунин не вернулся; так и не примирился с советской властью до самого своего конца, хотя жил в последние свои годы в Париже в полной нищете, умирал на драных простынях, не имел денег, чтобы купить лекарства, заплатить врачу.

Приказ из ЦэКа насчёт музея и успокоительного вранья Ласкаржевскому и воронежским общественникам был, конечно, секретным, хранился в строгой тайне, но о нём нетрудно было догадаться. А в годы, когда всё советское уже неудержимо трещало по швам, и дотоле тайное так или иначе становилось явью, мне о нём откровенно, уже ничего не пряча и не стараясь спрятать, на отдыхе в санатории имени Горького рассказал бывший партийный функционер, отправленный раньше срока на пенсию. Он прямо купался в радости, что ему выпал такой финал: досрочная пенсия, бесплатная путёвка в санаторий; по утрам – массаж всего тела, среди дня – радоновые и кислородные ванны, вечером, за ужином – компот из чернослива, чтобы активней работал кишечник. Поначалу, когда махина прежней власти угрожающе двинулась под откос, такие люди, как он, ждали худшего. Колымские барачные лагеря с нарами в три этажа были в охвативших всех ожиданиях ещё не самым мрачным вариантом. Но – благополучно пронесло. Так чего же было прятать, скрывать старые тайны, нелепости и уродства рухнувшего режима? Напротив, надо было показать – и он вовсю старался – что он и тогда не всё разделял, что делалось, что он на стороне тех, кто так мягко с ним обошёлся: дал ему пенсию, радоновые ванны, компот с черносливом по вечерам…

Не знаю, как отвечал Ласкаржевскому Поспеев, ответов этих я не читал, но вслед за очередной атакой бунинского племянника на власть с требованиями превратить бревенчатый дом в семь окон по фасаду из обычного в мемориальный, взять его на государственный учёт, на сохранение, открыть в нем музейную экспозицию – Поспеев вызывал в свой горсовет меня, видя во мне одного из самых зловредных воронежских общественников, ратующих за «бунинский» дом, и вёл на меня свои напористые атаки:

– Почему надо верить словам этого вашего Ласкаржевского, всего-навсего Бунину племянника, что Бунины жили именно в этом доме, и Бунин родился в нём?

Поспеев небрежно и даже брезгливо касался рукой бумажной стопки, лежащей на его столе, с письмами, обращениями в горсовет краеведов, писателей, историков, просто граждан, поддерживающих идею о передаче дома в распоряжение литературного музея.

– Маленький мальчик, что он мог в свои детские годы понять в разговорах взрослых, запомнить? Да ничего. Путает он, ерунду городит…

– Не такой уж был он маленький. Пятнадцать, шестнадцать лет, когда он с матерью, родной сестрой Бунина, в годы Первой мировой войны и Гражданской жил в Воронеже. Кстати, очень недалеко от «бунинского» дома, в начале улицы Ленина. И каждый день ходил по проспекту мимо семиоконного дома в школу. А то и с матерью. И она ему не один раз, надо думать, показывала на этот дом и говорила, что в нём родилась. А ещё раньше в нём родился её брат Иван.

– Нет, документы давайте! – обрывал меня Поспеев. – Верить надо только документам. Принесите домовую книгу с пропиской, что в доме действительно проживают Бунины, вот их имена, пол, возраст, тогда другой разговор. А так – пока одни слова. Всего лишь пустые звуки. Нет, это не серьёзно. Так не делается. Только домовую книгу – вот сюда, на стол. Вот на это место. Ищите, добывайте.

Поспеев отлично знал, что спустя сто лет после проживания, да ещё в городе, который пережил революционные потрясения, гражданскую войну с повальными обысками, грабежами, налётами казачьих отрядов Мамонтова и Шкуро, потом ещё одну небывалую войну, превратившую его в сплошное кирпичное крошево, после долгих семи месяцев в зоне фронтового переднего края, без жителей, изгнанных за его пределы, с одной немецкой солдатнёй, смотревшей на всё, как на свою законную добычу, грабившей пустующие дома, сжигавшей всё, что попадало под руки, в печах – для варки себе пищи, на кострах – чтоб согреваться в стылую погоду, в декабрьские и январские морозы, – в городе, которому выпала такая судьба, который пережил подобные вещи, никаких домовых книг столетней давности не осталось и остаться, сохраниться не могло. Да и существовали ли они тогда, в шестидесятые, семидесятые годы девятнадцатого столетия, когда старшие братья Ивана Алексеевича учились в Первой воронежской мужской гимназии, в здании, которое сейчас занимает Технологический институт? Что-то не читал я нигде и не слышал ни от кого о домовых книгах в те далёкие времена. Скорее всего, их ещё не было в заводе, дело с прописками жильцов было поставлено как-то иначе. И Поспеев это знал, а то бы не требовал так категорично и настойчиво, чтобы я положил домовую книгу чиновницы Анны Германовской с именами Буниных на его горсоветский стол.

Тормозя всеми силами перевод дома номер 3 на бывшей Большой Дворянской в ранг мемориального, то есть – отныне неприкасаемого, с запретом на снос, уничтожение и даже какие-либо переделки в его облике, Поспеев не только исполнял полученное им сверху указание, в этом его упорстве в сильной степени присутствовало ещё и его собственное, личное желание. Необъяснимо почему, но он испытывал просто патологическую ненависть к старым постройкам и нацелен был на одно: как можно скорее их уничтожить. И он не скрывал, напротив, даже выставлял это свое качество напоказ, подчеркивал его в разговорах, как нечто современное, передовое, чего надо держаться и всем прочим: «Что вы мне долбите (иногда вместо «долбите» он говорил: «талдычите»): историческая ценность, культурная ценность, архитектурная… Мне эти слова – пустой звук, я – градостроитель и смотрю глазами градостроителя: это старьё! А раз старьё – зачем нам сохранять в городе, тем более на центральных улицах, старьё? Сколько его ни ремонтируй – всё равно будет рушиться. Только бессмысленный расход средств. Вот этот ваш «бунинский» дом. Ему лет сто пятьдесят, если не больше. Полезьте на чердак, посмотрите, полезьте в подвалы, к фундаменту, посмотрите там. Ведь одно же гнильё, я уверен. А поставим в этом месте многоэтажку в двенадцать, шестнадцать этажей, из стекла и бетона – и как ещё будет красиво! Сами же залюбуетесь. Вертикаль в панораме всего города. Воронежу не хватает вертикалей. Сейчас все города тянутся вверх. Это диктат времени. Хватит растекаться вширь, не экономить земное пространство. Земля дорога, её, если серьезно разобраться, совсем не так уж много у человечества. Её дело – интенсивно работать по своему прямому назначению – кормить людей и скот, снабжать всё живое пропитанием, а не просто служить подпоркой всевозможным сооружениям».

Поспеев увлекался, мог долго говорить в таком плане. Его невыразительные, малоподвижные глаза даже загорались. Но это были не его мысли, он просто повторял то, что когда-то слышал в институте на лекциях. А рассуждали так те строители, что создали такую теснотищу, как Нью-Йорк, австралийский Сидней и прочие мегаполисы и сверхмегаполисы мира с их гибельными условиями жизни для человека.

Заканчивал Поспеев разговор о судьбе «бунинского» дома всегда одним:

– А мраморную доску, раз уж такое, чуть ли не всеобщее горячее желание, со всех сторон такой напор, ладно, повесим. Но поскольку всё-таки неясно, тот ли это дом или не тот, а Бунин ваш – покойник, ему всё равно, где будет доска висеть, напишем на ней так: «На этом месте стоял дом, в котором…» и так далее. Главное, что доска будет говорить о месте рождения Бунина – в Воронеже. Значит – наш он, земляк…

Поспееву очень хотелось, чтобы я дал согласие на такую формулировку текста: «На этом месте стоял дом…». Тёртый калач, чьей первой заповедью было избегать ответственности во всех делах, которые ему приходилось вершить, он не хотел брать авторство лжи на одного себя, в паре ему было гораздо вольготней. Можно было вывернуться, откреститься: я советовался, формулировку на доске составлял не один, с представителем общественности, он её поддержал, одобрил… Почему советовался только с одним из борцов за сохранность дома? Так всех-то их сколько, неисчислимое количество, не собирать же подряд всех, такого помещения в Воронеже даже не найти, чтоб все уместились, кто за Бунина…

Не знаю, кто сыграл для Поспеева ту роль представителя общественности, что была ему нужна, чья фамилия записана в горсоветских документах, но мраморная доска именно с тем текстом, что придумал Поспеев, спустя некоторое время в конце проспекта Революции всё-таки появилась. Её открывали по всем правилам, что положены в таких случаях: торжественно, с присутствием разных чиновников. Но в быстром темпе, как будто боялись, что кто-то может помешать. Было произнесено несколько кратких речей, сдернуто покрывало. Сам Поспеев, конечно, не присутствовал, его заменял один из рядовых работников горсовета.

На шум, голоса, узнав, что по соседству с флигелем, шагах в ста от него, водружается памятная доска с именем Бунина, на улицу вышел из своего жилища почти девяностолетний Владимир Сергеевич Петровский. Он совсем плохо передвигался, ноги его почти не держали. Но раз такое дело – доска в память о Бунине, да ещё совсем не на том доме, на котором следовало – вышел. А, увидев происходящее, всплеснул руками:

– Что же вы делаете! Там же трактир для извозчиков находился. Выходит, Бунин родился в трактире?!

Эпитет к имени Бунина был избран почти что нейтральный, не соответствующий его истинному значению: всего только «известный писатель»…

Но Поспеев мог радоваться и, конечно же, радовался: в глазах общественности, творческой и научной интеллигенции он не ретроград, пошёл навстречу многочисленным требованиям, пожеланиям, просьбам горожан, а дом теперь можно спокойненько смахнуть, и его, Поспеева, уже никто не обвинит, что в числе многих других ценных объектов, которые надо было сохранить для потомков, которые делали Воронеж Воронежем, а не одним лишь нагромождением безликих многоэтажек, он снёс, уничтожил ещё и то гнездо, в котором будущий русский классик впервые увидел свет, младенческую его колыбель.

Ну и Бог с ней, подумаешь – ценность! – должны были приходить такие мысли к Поспееву и, очевидно, приходили. – Градостроительные планы важнее.

Но «бунинский» дом всё же остался стоять.

Исстари известно, какой бы ни был хитрец и мудрец, а и на таких находятся хитрецы и мудрецы ещё половчее, ещё круче.

Нашёлся и на Поспеева.

Не вступая в открытую борьбу с горсоветом за весь «бунинский» дом, зная, что это безнадёжно, Поспеева в открытом, честном бою не одолеть, нашедшийся на него мудрец без шума, широкой огласки своих действий и замыслов, спокойно, не суетясь, творя всё так, как будто это была всего лишь его рядовая, обычная, будничная работа, сумел поставить на государственный учёт и охрану облицованные изумительными изразцами печи, находящиеся внутри дома. А раз печи признаны неприкасаемой ценностью и за сохранностью их следит само государство со всею мощью своих законов, сонмом их неподкупных служителей – прокуроров, следователей, судей, – то как же можно ломать окружающий печи дом, для которого они предназначены? Это уподобиться варварам с фашистской свастикой на знаменах и мундирах, которые на месте тысяч русских, украинских, белорусских деревень, пройдя их победным маршем, оставляли одни только пустые пожарища и голые печи в траурной черной копоти.

И «бунинский» дом, обретший благодаря такому удачному маневру неприкасаемость, вечную жизнь на земле, к великой досаде Поспеева остался стоять. Лживая доска на месте когда-то бурлившего там трактира для извозчиков – исчезла. Не стало в горсовете Поспеева, не стало строгих звонков из ЦэКа, из обкома, самих этих грозных, могучих, безмерно властных «органов» не стало. Мемориальная доска с именем Бунина висит теперь там, где и должна висеть – на бревенчатом, в семь окон по фасаду, старинном воронежском доме. Вещает теперь она правильно: именно в этом доме родился Бунина. И Бунин на ней назван тоже правильно, по заслугам, как называют его во всём читающем мире: великим русским писателем. Каким он был при жизни, каким останется навсегда, пока на планете жива, слышится русская речь, не умолкает русское слово… <…>

Литература

• Воронежский краеведческий вестник / Воронеж. обл. универс. науч. б-ка им. И. С. Никитина ; ред.-сост.: О. Б. Калинина, Т. И. Шишкина, Б. А. Фирсов. – Воронеж, 2010. – Вып. 11. – С. 15–53.